2025年8月7日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第27回が開催されました。

今回は、NPO法人CoCoTELI(以下、CoCoTELI)の理事長である平井 登威氏をお迎えし、「精神疾患の親をもつ子どもをひとりにしないーNPO法人CoCoTELIの取り組みー」というテーマで、CoCoTELIの実践や平井氏の知見・お考えをお話いただきました。

イベントレポート第3回では、活動を通して感じている当事者の課題感・支援の難しさや、CoCoTELIの活動で大切にしていること、今後の展望についてお伝えします。

連載第1回・第2回はこちら:

プロフィール:平井登威 氏

NPO法人CoCoTELI 理事長

2001年8月静岡県浜松市生まれ、関西大学4年生。精神疾患の親をもつ子ども・若者の支援を行うNPO法人CoCoTELI代表。幼稚園年長時に父親がうつ病になり、名前のつかない困難や虐待、情緒的ケアを経験。精神疾患の親をもつ子ども・若者支援の土壌をつくるために日々奮闘中。ForbesJAPAN 30 UNDER 30 2024「世界を変える30歳未満」30人に選出。

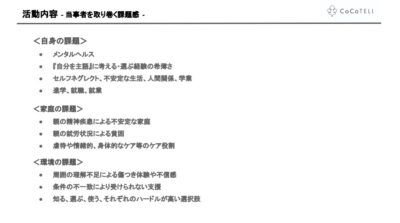

活動を通して感じている当事者の課題感・支援の難しさ

CoCoTELIでは、日々の活動を通して次のような課題感を感じています。

まず、メンタルヘルスの不調を抱えている子や「自分を主語」に考える・話す・選ぶ経験が希薄な子がすごく多いです。

また、生活への不安や人間関係、特に恋愛関係の悩み・相談もよくあります。学業面では、家が大変で勉強する時間が取れない、勉強へのやる気がで起きないということが挙げられます。

CoCoTELIに相談する子ども・若者のボリュームゾーンは17〜21歳ですが、そのあたりで直面する進学・就職といった転換期も悩みを抱えやすい時期です。

具体的には、進学・就職で家を離れることで弟や妹が苦しんでしまうのではないかといった悩みや、親から家を離れることを拒絶されたり「家を出たら…」と言われたりするという悩みが挙げられます。

高校生・大学生ごろに直面する進学や就職の問題は、それまで長い間諦めて感じないようにしていた家庭の課題に直面するタイミングでもあります。そこで初めて課題を言語化せざるを得なくなり、私たちに相談しにくる若者が多いです。

CoCoTELIはオンラインの支援なのでできることは少ないですが、他団体と連携して地域の支援機関につなげたりしながら相談者の進学・就職をサポートしています。

他には、金銭面での問題(親の就業状況に起因する貧困、社会的養護を受けているわけではないから金銭的支援が受けられない等)、身近な支援者に相談したものの傷つく体験をして支援につながらなかったといった課題があります。

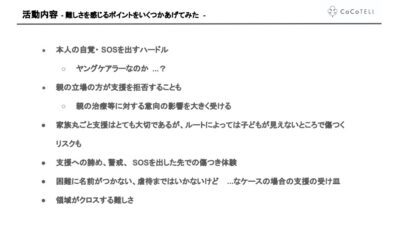

精神疾患の親をもつ子ども・若者支援の難しさを感じるポイント

まず、精神疾患の親をもつ子ども・若者は、本人がしんどさを自覚してSOSを出すハードルがとても高いです。

最近ではヤングケアラーという言葉に精神疾患の親をもつ子ども・若者が内包されることもありますが、自分が生活の中でしていることを振り返ってヤングケアラーに当てはまるかどうか判断するのは難しいです。具体的に介護などをしているわけではない場合、自分はヤングケアラーではないと思ってしまう子も当然います。

ヤングケアラーに当てはめることで受けられる公的支援の枠組みも増えますが、実際に私たちが支援している子ども・若者の中にはCoCoTELIがヤングケアラーという言葉を使っていたら出会えなかったという子もたくさんいます。

また、親が支援を拒否するケースでは、親の治療に対する意向が子どもの生活に影響したり、支援につなげることができないことがあります。親子のパワーバランスもあり、こういった事案は私たちもとても難しさを感じています。

ヤングケアラーの文脈でもCoCoTELIの活動方針でも家族をまるごと支援することを大切に思ってますが、支援のルートによっては子どもが傷つく可能性があることも難しい点です。親の支援機関から子どもの支援につながると親の意向に影響を受けますし、子どもの支援機関から親を支援しようとすると親から「何か自分の悪口や不満を告げ口したのでは」と疑われて子どもが見えないところで傷つくリスクがあります。

そのため、こうしたリスクも考慮した上で家族ごと支援しなければならない難しさもあります。

ほかにも、支援を求めた先での傷つき体験や名前のつかない困難に対する受け皿のなさ、支援領域がクロスしていることで支援する側も受ける側も関わり方が難しいといった点が、支援の難しさを感じるポイントかなと考えています。

CoCoTELIの活動で大切にしていること

CoCoTELIの活動で大切にしていることは、大きく2つあります。

- 当事者とともに考える

- 『居場所』と『支援』は別物

1つ目の「当事者とともに考える」は、子ども・若者自身が今困っていることに対して支援ができるように、当事者と支援者の言葉の定義や見ている時間軸・俯瞰度を揃えて考えていくことです。

実際に困っている子ども・若者は今困っていることをまず助けてほしいのに、支援者から今よりも少し先の未来の支援を提案されたり、今すぐに求めている支援を示してもらえなかったりすることがあるというのはよく聞きます。

支援者だからこそ見える部分への介入ももちろん大切ですが、私たちは子ども・若者と同じ目線に立って一緒に目の前の課題に頭を悩ませることを大切にしていて、それが結果的に本人らの肯定的な体験につながっていくと信じて活動しています。

また、最近「居場所支援」という言葉がよく使われますが、私たちは「居場所」と「支援」を別物として考えていく必要があるのではないかと思っています。

「居場所」はプラスもマイナスも現状維持も、どんな状態もあって良い場であるのに対して、「支援」は今ある状況を改善していくことにフォーカスしています。そうしたとき、「支援を前提とした居場所」になるとマイナスや現状維持が後ろめたいことと捉える子どもも出てくるのではないかと思っています。

こうした意識の違いは、結果的に居場所にいる子どもたちが「支援されている感」に苦しんでしまうことになりかねません。そのため、私たちは「居場所」と「支援」を分けて考える、分けて場を作っていくことはとても大切であると考えています。

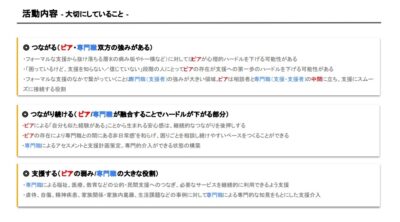

まずは当事者とつながり、つながり続けて、支援につなげる

ここまでお話してきた通り、精神疾患の親をもつ子ども・若者は社会からの課題の見えづらさ、本人たちの自覚のしづらさ、理解してもらえないのではないかという不安感、大人世代の支援者への不信感などから、支援につながるまでにさまざまなハードルがあります。

そのため、私たちはまず当事者である子ども・若者とつながりを作ること、信頼できる大人として選ばれてつながり続けることを大切にしていて、その先に支援があると考えています。

そうしたとき、専門職の介入はもちろん大事ですが、似たような経験をしていて年齢的にも近いピアの存在は当事者と支援者がつながる上でとても重要なハブ的役割を果たすのではないかと考えています。

つながり続けるフェーズにおいても、似た経験をもつピアの存在が子ども・若者をエンパワメントする力はとても大きいです。ここでピアがつながり続けると同時に、専門職によるアセスメントや支援計画の策定などをすることでいつでも介入できる状態を作っておくことも大切だと思っています。

支援するフェーズではピアサポーターから専門職にバトンタッチして専門的な支援・介入をしていきます。

このように、ピアサポーターと専門職が融合してそれぞれのフェーズで役割を果たすことで、支援につながりづらい子ども・若者を地域の支援につなげていくことを目指しています。

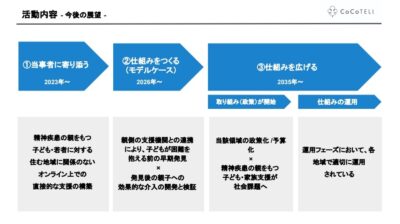

CoCoTELIの今後の展望

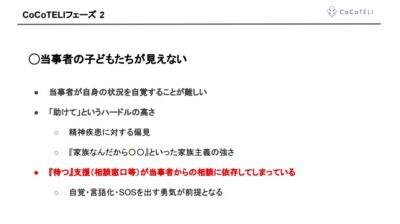

現在CoCoTELIではさまざまな当事者の子どもたちとつながれていますが、相談者には偏りがあると思っています。

それは、私たちの相談支援が当事者からの相談を『待つ』支援だからです。

当事者から相談するには、支援が必要な状況であることを自覚して言語化して、当事者自身がSOSを出す勇気をもつ必要があります。

それはすなわち、すでに精神疾患の親をもつ子どもだからこその逆境体験をしていて何かしらの影響が出ている状態であることを指します。このタイミングで出会うことももちろん大切ですが、もっと早い段階でつながれていたらと感じることもとても多いです。

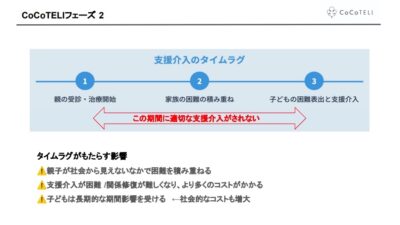

親の受診・治療開始から子どもの困難表出と支援介入までにタイムラグがあることで、見えない困難が積み重なったり親子関係の修復が困難になったりして、結果的に子どもが長期的な影響を受けてしまいます。

現在CoCoTELIでは、こうしたタイムラグを防ぐためにどういった対策ができるのかを医療機関などにヒアリングしながら、親を支援する医療機関から親子の課題を捉えることで課題が小さく子ども・若者が自覚できないうちからでも予防的支援ができるモデル事業を作れないか考えています。

まとめ

今回は、CoCoTELI 理事長の平井さんに、活動を通して感じている当事者の課題感・支援の難しさや、CoCoTELIの活動で大切にしていること、今後の展望について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 活動を通して、「自分を主語」に考える・話す・選ぶ経験が希薄な子が多いことや、進学や就職のタイミングで家族の課題に直面せざるを得なくなって相談しに来る子が一定数いることに課題を感じている。

- CoCoTELIでは、子ども・若者自身が今困っていることに対して支援ができるように当事者と支援者の言葉の定義や見ている時間軸・俯瞰度を揃えて考えていくこと、「支援を前提とした居場所」にならないように「居場所」と「支援」を分けて考えることを大切にしている。

- まず当事者である子ども・若者とつながりを作ること、信頼できる大人として選ばれてつながり続けることを大切にしていて、ピアサポーターと専門職が融合してそれぞれのフェーズで役割を果たすことで、支援につながりづらい子ども・若者を公的支援につなげていくことを目指している。

- 現在CoCoTELIではさまざまな当事者の子どもたちとつながれているが、自分の置かれた状況を言語化できる子、言語化せざるを得ない状況にまで追い込まれてしまっている子にしかアプローチできていない。

- そのため、今後は親を支援する医療機関から親子の課題を捉えることで課題が小さく子ども・若者が自覚できないうちからでも予防的支援ができるモデル事業を作れないか画策している。

第4回は、講演後の質疑応答の様子をお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう