2025年3月8日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第25回が開催されました。

今回は、一般社団法人青草の原(以下、青草の原)の代表理事である藤田琴子氏をお迎えし、「泊まれるみんなの家『れもんハウス』で、地域のセーフティネットをつくる|居場所×子どもショートステイの実践」というテーマで、「れもんハウス」での実践や藤田氏の知見・お考えをお話いただきました。

イベントレポート第1回では、れもんハウスをつくったきっかけや大切にしていること、れもんハウスが行う「アルイルの場づくり」と「れもん留学」についてお話しいただきます。

プロフィール:藤田琴子氏

一般社団法人青草の原 代表理事

1992年東京生まれ、横浜育ち。好きなことは旅をすることと、人と話すこと。旅先や人との出会いから児童労働、難民、戦争、貧困などに関心を持つようになる。国際基督教大学卒業前に社会福祉士という仕事を知り、卒業後は専門学校で1年間社会福祉を学び、社会福祉士となる。母子生活支援施設の支援員として、DV・虐待・貧困・障害など様々な事情で入所した親子と生活の場で関わってきた。児童相談所の一時保護所を子どもたちにとって安心できる場にするために任意団体「いちほの会」を2019年に設立。保護所の職員や入所経験者などが交流して意見交換をする場づくりなどを行なっている。2021年、施設で働く中で「家族」を少し離れられる時間や場所の必要を感じ、「れもんハウス」を開き、一般社団法人「青草の原」設立。

れもんハウス・青草の原について

画像:一般社団法人青草の原

こんにちは、青草の原の藤田です。

本日は、れもんハウスで行っている子どもショートステイについてお話していきたいと思っています。

わたしは、新宿にある母子生活支援施設でしばらく働いていて、虐待やDVといった家庭内での暴力が当たり前という状態にある親子などたくさんの方と関わってきました。

その関わりの中で「親子が離れる時間が必要だな」「いろいろな価値観に触れて育ってほしいな」と思っているときに、施設の近くにある一軒家を見つけて、れもんハウスを作りました。

画像:一般社団法人青草の原

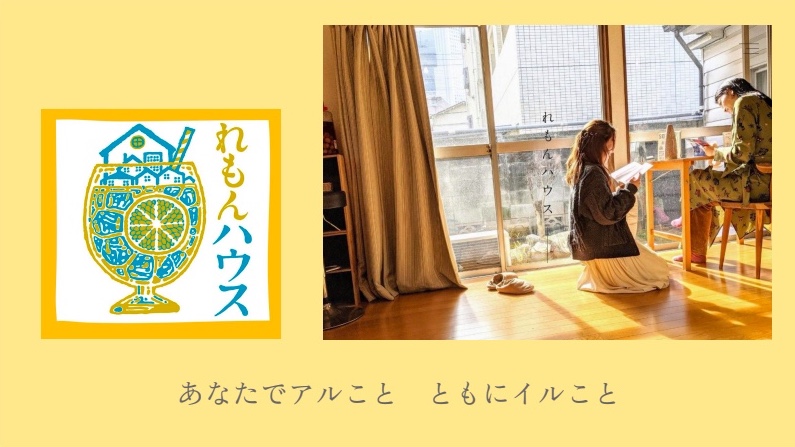

れもんハウスは、一般社団法人青草の原で運営しています。

青草の原は、「それぞれが自分として大切にされ、愛され、安心できる場。生きるために必要な栄養と休息を得られる場。そんな場と出会いをつくっていくこと、広げていくこと。」を目指して活動している団体です。

そして、れもんハウスでは「あなたでアルこと ともにイルこと」を大切にした場づくりをしています。

「れもんハウス」と名付けたきっかけ

最初に名前を考えていたときは、例えば「止まり木」など意味づけされた名前を考えていたのですが、これだと「休みたい人のための場所」という印象がつくかなと思っていました。

西新宿の家は誰でも来られる場所にしたかったので、「こういう人のための場所」というイメージがつく名前ではなく、何にも意味がない名前のほうがいいのではないかという話になり、そのときにみんなで食べていた料理にレモンを使っていたことから「れもんハウス」と名付けました。

れもんハウスの建物

画像:一般社団法人青草の原

れもんハウスの建物は、もともと一般的な住宅検索サイトから見つけた一軒家でした。

間取りなどを見る中で、ここなら生活のサポートが必要な親子や若者など、いろいろな人が一緒にご飯を食べたり泊まったりして過ごせそうだと感じて、この物件に決めました。

そこからいろいろな人の協力を得て、この物件を購入してくれる会社と賃貸契約をし、期間限定でのマンスリー寄付などで必要経費を賄う形で2021年11月からオープンしました。

誰でも気兼ねなく利用できる場づくり

画像:一般社団法人青草の原

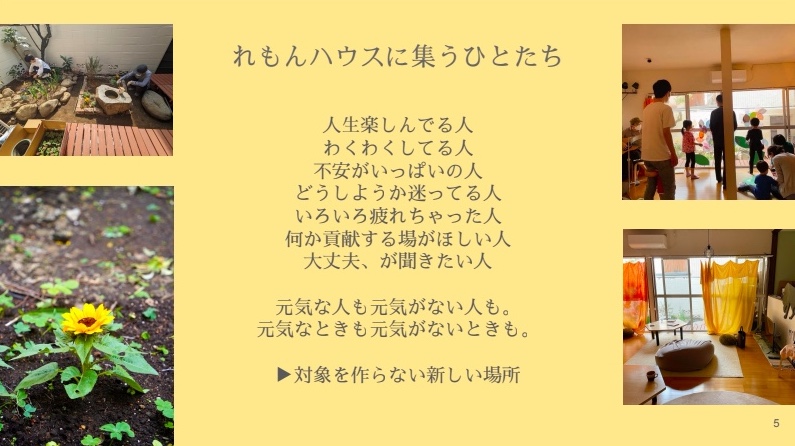

れもんハウスは、対象となる利用者を限定していません。

スタート時には、これまで関わってきた親子や若者が来てくれる場所にしたいと思っていましたが、そうした人たちにもいろいろな人と出会っていろいろな価値観・生き方を知ってほしいという気持ちが強くありました。

また、対象者を限定してしまうと、そこに当てはまる人たちばかりが集まったり、自分は対象には当てはまらないと思った人が来られなかったりすると思い、あえて対象は絞らないようにしています。

れもんハウスの運営

アルイルの場づくり

れもんハウスでは、現在8人いる「イルひと」がそれぞれやりたいことやテーマを決めて場を開いています。ご飯会やボードゲーム大会、読書会、対話の会、特にテーマを決めず誰でも来られる会など、コンテンツは「イルひと」によってさまざまです。

「イルひと」やコンテンツの情報は、個別に連絡する場合もありますが、これまでれもんハウスに来たことがある人は公式LINEで繋がっているので、そこで情報を見て来る人もいます。時々SNSで告知をして、オープンな場をつくることもあります。

れもん留学

れもんハウスでもう一つ大きな軸となっているのが、れもん留学です。

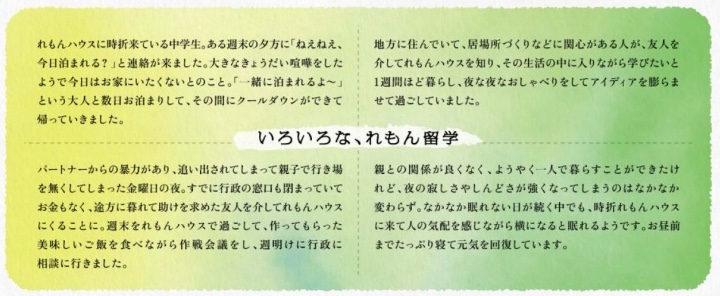

れもんハウスでは、お泊まりのことをれもん留学と呼んでいます。アルイルの場づくりと同様に対象は絞っておらず、いろいろな人がいろいろな理由でれもん留学を利用しています。

例えば、大きなきょうだい喧嘩をしてしまった子が数日泊まってクールダウンしたり、パートナーに家を追い出されてしまった親子が一時的にれもんハウスに泊まり、その後行政との相談につないだりしたこともあります。居場所づくりについて学びたいという人が、1週間ほど暮らしていたこともありますね。

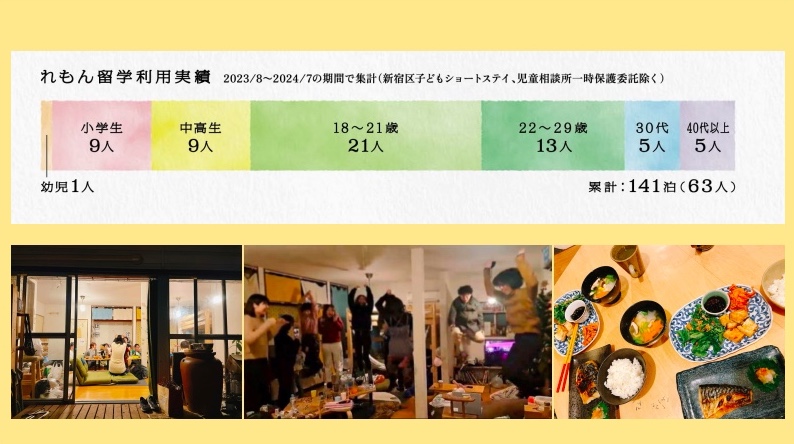

れもん留学は、直近1年間で63人が利用し、合計141泊しています。年齢の分布は下図の通りです。

画像:一般社団法人青草の原

れもん留学は、ゲストハウスのように利用したい人だけで利用してもらうこともあれば、誰かと一緒に泊まる形でも利用できます。

付き添いの人と一緒に泊まる必要がある場合などには、ホストメンバーやすけっとれもんというボランティアに声をかけて集まってもらっています。付き添いに協力してくれた人は、交通費実費と1泊1れもぽ(れもんポイント)がもらえる仕組みです。

れもぽが10ポイント貯まると特典が受けられます。この特典はれもんハウスに関わる子ども・大人たちがつくっていて、例えばマッサージをしてもらえたり、ご飯メニューのリクエストができるチケットと交換できたりします。

まとめ

今回は、青草の原 代表理事の藤田さんに、れもんハウスの概要や「アルイルの場づくり」と「れもん留学」について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- れもんハウスは、新宿にある一軒家でイベントや宿泊事業(れもん留学)を実施している場所。

- 物件を購入してくれた会社と賃貸契約をし、運営に必要な経費をマンスリー寄付でまかなう形で2021年からスタートした。

- れもんハウスでは、「あなたでアルこと ともにイルこと」を大切にした場づくりを行い、対象者を限定せず誰でも気軽に来られる場所にしている。

第2回では、れもんハウスで実施している新宿区子どもショートステイについてお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう