日々困難を抱える子どもや若者と接する中で、一般的な家庭で当たり前とされている「愛」や「誰かと一緒に暮らす幸せ」を十分に受け取っていないと感じる場面はありませんか。家族との情緒的な関わりや経済的な援助はとても貴重なもので、それを得られない子どもが多くいると実感している支援者は多いのではないかと思います。

一般社団法人ソーシャルペダゴジーネットが運営する「いとこんち」は、安心・安全な家庭体験の不足を埋めるべく、職員が「親戚のおじさん・おばさん」のような立ち位置で、子どもや若者と関わる居場所です。社会的養護の卒業生やヤングケアラー、ひとり親家庭など、いろいろな背景を持つ子どもや若者が訪れ、「おじさん・おばさん」と一緒に時間を過ごしています。

今回は、北海道札幌市に子ども・若者の居場所「いとこんち」を設立し、地域社会による子育てに取り組んでいる、一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット代表理事・松田氏にお話を伺いました。

連載第1回では、「いとこんち」の設立に至った課題感や、「いとこんち」で提供したいと考えている家庭体験についてお聞きしました。

関連記事はこちら:

プロフィール:松田 考氏

一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット代表理事、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会こども若者支援担当部長。

いとこんちの取り組み

—いとこんちの活動について教えてください。

「いとこんち」は、家庭内の問題や経済的な理由によって、困難を抱えている10代から20代の子どもや若者の居場所です。さまざまな理由により「安心・安全な家庭生活」を生まれ育った家で体験できない子ども・若者に対し、その体験を夕方から夜にかけて提供しています。

目指しているのは、親戚の家を訪れるような感覚で気軽に利用できる場所。職員も「親戚のおじさん・おばさん」のような距離感で子ども・若者と関わっています。

対象となる子どもや若者に要件はなく、社会的養護(注1)の卒業生やヤングケアラー、ひとり親家庭の母子などが、さまざまな紹介により利用登録します。開所時間は平日週3日の午後4〜9時です。

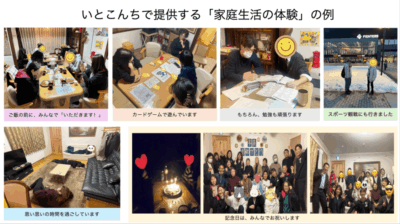

子どもたちや若者は、職員と一緒にご飯を食べたり、おしゃべりをしたり、宿題をしたり、お風呂に入ったりして、それぞれが銘々に好きな時間を過ごしています。いとこんちで子どもを一時的に預かり、いわば「日替わり里親」となることで、家庭が担う役割を地域みんなで手分けし、地域全体で子どもや若者を支えることを目指しています。

(注1)社会的養護とは、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育して保護したり、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行ったりすることである。(引用:https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo )

みんなで夜ご飯を食べる様子(提供:一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット)

いとこんちを作るに至った課題感

—いとこんちは、どのようにして生まれたのでしょうか。

いとこんちは、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会(SYAA)(以下、SYAA)の自主事業として2020年6月に始まりました。誕生のきっかけは大きく2つあります。

1. 「家族」に苦しんでいるのに、「何も困っていなさそう」な顔をする子どもたち

SYAAでは、引きこもりやニートへの就労支援や、困窮世帯の子どもの学習支援などを行っています。その中で、「家族」に苦しんでいる子どもとたくさん出会いました。例を挙げると、「家族」を出て単身で暮らした方が安定した生活が送れるにも関わらず、生活保護の受給要件などから「家族」で暮らし続ける若者や、親の経済的な援助に頼れないため困窮していく子どもや若者です。

けれども、そのような子ども・若者は援助センターなどを設立しても相談に来ません。そして、「何も困っていなさそう」な顔で児童館などを訪れます。ただ、例えばご飯を出してみると、勢いよく食べるので、お腹を空かしていることがわかります。

—本人だけでなく、その「家族」も大変な環境にいることが多いのでしょうか。

おっしゃる通りだと思います。私は、家族が困難な状況にあるのは親の責任だと思っていません。ジェノグラム(注2)を描いてみると、亡くなっていたり連絡がつかなかったりして親類関係を頼ることができず、社会による支援もほぼありません。つまり、保護者も頼れる先がほとんどないのです。

(注2)ジェノグラムとは、3世代以上の家族や親族の関係を事実に基づいて図式化し、記号で表した、いわば家系図のようなもの。子どもや家族の構成や人間関係を視覚的に理解でき、家族や親族の誕生・結婚・離婚から、年齢や性別、兄弟関係まであらゆる面を把握できる。(引用:https://www.watashi-hoiku.jp/column/00103/ )

2. 子どもに本当に足りない経験とは何か

SYAAでは、児童館・放課後児童クラブの運営や劇団の育成支援、自然体験活動の提供なども行っていました。私は若者分野に所属していて、入社当時から若くして働く子どもや若者の居場所支援をしていました。しかし、そもそも、本当に我々の居場所が必要な子どもたちが来ていないという感覚や、「特別な体験ではない、もっと日常的な体験が不足している」と感じることが増えました。

そのような気づきから、子どもや若者が来たいと思ってくれる場所をどのように提供できるかを考え続けた結果、「安心できる実家のように過ごせる場」というアイデアが生まれました。そして、私たち職員が子どもや家族にとって頼れる先として「日替わり里親」となり、当人たちの日常的な暮らしに寄り添おうと思うようになりました。

「許し合うこと」と「複数の家族像を見せること」〜いとこんちで提供する「家庭生活の体験」とは〜

—いとこんちで提供したいと考えている、「安心・安全な家庭」とはどのようなものでしょうか。

まず私自身、「家庭生活の体験」は、ある意味とても危ういものだと感じています。というのも、「家庭生活」は「無償の愛」といった一見ポジティブな側面がある一方で、「家庭とはこうあるべきだ」という理想像を押し付けられた途端にネガティブな枠組みになりうるからです。場合によっては、「家庭」の良くない側面を強めてしまうこともあるので、いとこんちで「家庭生活を体験する」というときの「家庭」という言葉も迷いながら使っています。

ただそれでも、現時点で「家庭生活」を満たす条件として一番しっくりくるのは「支え合いや預け合い、無条件の愛」だと考えています。そしてその関係性は「究極的に許し合うこと」が条件の1つだと思います。つまり、ある人の言動について、心配することがあっても、その振る舞いを否定せず、お互いに許しあえることです。その人の行動を心配はしますが、それを「止めなさい」と命令することはなく、最終的にはその生き様をありのまま肯定する関係性だと考えています。

また、子どもや若者に「複数の家族像を見せる」ということも重要だと思います。その子どもが生まれた家庭のあり方は否定せず、他方で「こういう家族のあり方もあるんだよ」という姿を複数、いとこんちでお見せできたらと考えています。そうすることで、生まれた家の家族像に苦悩しすぎず、他の生き方があることを提示できると思うからです。

—確かに、「家庭」や「家族」は両義的な言葉ですよね。抽象的ではありますが、松田さんが「家庭」の条件として挙げていることはとても大事だと感じました。他にも、職員の編成などで重視していることはありますか。

やはり、複数の大人で子どもと接することは大切だと思います。2人以上いることで、「飴と鞭」のように子どもとの接し方において役割を分担したり、ご飯を作る人と遊ぶ人で分かれたりなど、できることが増えると感じるからです。

また、ジェンダーで家事の役割を決めることも避けるようにしています。おじさん役がご飯を作っている間に、おばさん役が子どもたちとカードゲームで遊んでいることも、いとこんちでは日常です。

まとめ

今回は、松田さんに、いとこんちの取り組みについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- いとこんちでは、さまざまな理由により「安心・安全な家庭生活」を生まれ育った家で体験できない子ども・若者に対し、親戚のような距離感の関わりを通じて、その体験を提供している。

- いとこんちができるまでの課題感として、子どもや若者に「家庭生活の体験」が不足していたり、家族に縛られたりしていることがあった。しかし、そのような子どもたちは相談窓口を訪れないため、子どもたちが訪れても良いと思える場を目指し、いとこんちを設立した。

- とはいえ、「家庭」や「家族」という言葉は両義的で、松田さんも慎重に使っている。目指すのは、「究極的に許し合える関係性」と「複数の家族像を見せる」こと。

連載第2回では、いとこんちの広報の仕方や、いとこんちを訪れる子どもの特徴についてお伺いします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう