都道府県の枠を越えて、地方の特色ある公立の高校に入学する「地域みらい留学」の取り組みを全国に広げる一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム(以下、地域・教育魅力化プラットフォーム)。

前編に引き続き、人事・財務・資金調達など、組織全般の業務において執行責任を負う、専務理事の尾田洋平さんにお話しを伺います。

後編では、現状の財源ポートフォリオと今後の方針、全国規模の事業と団体の所在地である島根県に特化した事業の双方を運営している観点から、活動地域や団体規模によるファンドレイズ手法・戦略の違いについてお話しいただきました。

前編はこちら:

プロフィール:尾田 洋平 氏

島根県浜田市出身。大阪大学大学院工学研究科修了。

2022年社会人大学院大学「至善館」修了。 2011年(株)リクルート入社。観光情報「じゃらん」の中国エリアの責任者、業務支援領域の立ち上げなどを歴任し、2018年6月末退社。2018年7月より地域・教育魅力化プラットフォームに入職。

専務理事。都会からの留学生を受け入れる「地域みらい留学」事業責任者。2018年に立ち上げた地域みらい留学は北海道から沖縄まで現在145校に広がり、留学生の総数は累計で約3200人にのぼる。事業立ち上げ推進の傍ら、経営全般を担当。2022年6月に大学院大学至善館を修了(経営修士)。

収益構造と今後の方針

ー最新の財源ポートフォリオについて教えてください。

現状でざっくり5億円程度の収入があります。そのうち、「地域みらい留学」などの自主事業に対して基礎自治体さんに年間契約いただいている事業収入が大体全体で2億円程度です。そして、経済産業省や内閣府、都道府県の教育委員会などから案件を受託する委託収入が大体2億円程度。残りの1億円が寄付であり、事業収入:委託収入:寄付=2:2:1というポートフォリオになっています。

委託事業は利益率が低いということと、単年契約のためひとつ落とした時のインパクトが大きいので、方針としてはあまり委託事業に頼りたくないと思っています。今の目標は、いかに自主事業の売り上げを伸ばして事業収入の割合を増やすかにおいています。

事業収入と寄付の選択:社会性と経済性の両立

ーNPOなどの非営利組織は、委託収入の割合を減らしたいと思いつつ、毎年委託を取ってなんとか事業を回しているというのが実情だと思います。委託以外の割合を増やすことを考えた時に、狙って事業収入の割合を上げようとしたのか、寄付も事業収入もどちらも増やそうとしたが、寄付よりは事業収入の方が可能性があったかで言えば、どちらになりますか。

どちらもあります。

まず、自身の思いとして、社会性と経済性を両立させながら、事業経営・組織経営をしていきたいと強く思っているところがあります。ソーシャルとビジネスは二項対立にされがちですが、ソーシャルセクターにビジネスの力を入れていくことによってきちんと利益が出たり、インパクトが更に伸びる組織や事業が結構あるのではないかと思っています。ソーシャルだから寄付だよねとか、事業化しにくいよねというところに対してアンチテーゼを示したいと以前から感じており、社会に良いことをして、かつ正当な利益を出していきたいという思いが根本にあります。

また事業によっては「寄付」という形がハマりにくいこともあるのではないかと考えています。実は過去に、マンスリーサポーターという形で寄付の獲得にチャレンジしたが全く集まらなかった、という経験があります。

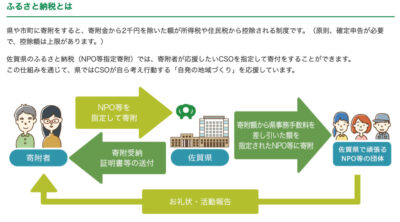

我々の目指す意志ある若者の創出は、マイナスをゼロに持っていく取り組みではなく、ゼロ・プラスの人を更にどうプラスに持っていくかという事業なので、継続的に支援をしていく前提のマンスリー型の寄付市場に現状マッチしていないのではないかと感じました。とはいえ寄付獲得のために何かやらねばと考え、支援したいNPO等を指定して寄付することができ、寄付額の85%が指定されたNPO等へ交付される佐賀県のふるさと納税の仕組みを活用して、単年でも良いので寄付が入ってくる状態をつくることに注力することにしました。

出典:さがCSOポータル

ー2020から2023で寄付金が10倍ほどになっていますが、これは全てふるさと納税ですか?

約1億円のご寄付のうち、大まかに個人と法人に分けると、それぞれが5,000万程度です。個人寄付は、マンスリーサポーターのご寄付も若干ありますが、5,000万のうちほとんどがふるさと納税です。1,000万円強は毎年100万円程度を継続して寄付してくださる大口の方たちによるもので、1,000万円は返礼品なしでの活動に対するご寄付、残りの3,000万円は佐賀牛などの返礼品に魅力を感じてくださっている方々のご寄付です。

この返礼品ラインナップにも力を入れていて、事業者さんに返礼品を出品してもらうための営業担当者も置いていました。各自治体の返礼品人気ランキング1位から10位までのリストを参考にして事業者さんと交渉し、人気の返礼品を弊財団のふるさと納税ラインナップに加えるなど、寄付先に選んでいただける方法を考え、実行しました。そのお陰で、初めは地域みらい留学を知らない方でも、返礼品を通して認知を広げ、関わってくださる方の裾野を広げられていると思っています。

既存の寄付者様からは、「ふるさと納税での寄付を作ってくれてありがとう」、「寄付しやすくなりました」というお声をいただいています。

ー法人寄付についてはどのようなアプローチを取られているのでしょうか。

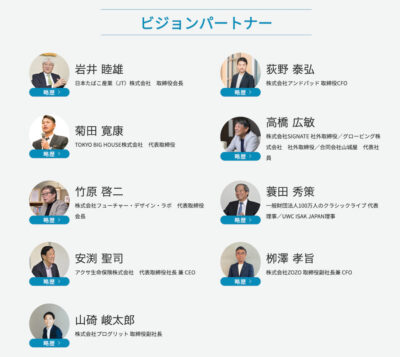

法人寄付の5,000万は、とある企業から昨年度から3ヶ年で5,000万円ずつ使途指定のないご寄付をいただいています。経緯としては、元リクルートキャリアの社長である理事の水谷からの紹介です。また、理事以外にもビジョンを共有し共に未来を築いていく協力者としてパートナーになっていただく「ビジョンパートナー」制度を導入しており、企業寄付はその方々からのご紹介から繋がることも多いですね。

このようなトップアプローチで企業にアプローチをしていく形は続けていきたいと思う一方、どのような団体でも転用可能かというとなかなか難しいかもしれません。

出典:地域・教育魅力化プラットフォームサイト

ー社会的な価値や経済的な価値への変換など、数字に置き換えづらいものを目指されていらっしゃいるように感じますが、外部にはどのように成果を提示されるのでしょうか。

基本は分かりやすいソーシャルインパクトを置くことが重要だと思っているので、地域みらい留学生の人数や、それに対して受け入れ自治体がこれぐらい広がったという数字やデータを示しています。また、地域みらい留学生が留学することによって、各エリアや高校で生まれた場面や変化をきちんと語れるようになることも重要だと思います。

経済性については、組織や職員の側の話になってきます。我々の財団が経済的にサステナブルであるか、社員の給料が上がっていっているかなど、組織の継続性や収支の改善について、ビジョンパートナー含め支援者の方々に報告をさせていただいています。

地方における資金調達の事例とビジネスモデルの構築

ーもし地方で活動していて、首都圏の企業とのコネクションなどなく、マンスリーサポーターもなかなか集まらないという状況だった場合、どのように資金調達をしていくことができるでしょうか。

まずは何をしたくて、どこまでの資金が必要なのかを考える必要があると思っています。

我々の組織は、収入5億円、職員30名の規模まで拡大し、全国的に活動をしていきたいというビジョンが生まれているのでナショナルクライアントのような大きな企業にアプローチしていますが、地方にいてその地域のために活動をする場合は、そのためのビジネスモデルやポートフォリオがあると思いますし、必要な金額やアプローチ先・方法も全国展開を行う団体とは全く異なると思っています。

単純な寄付ではなく、広告枠として売り出す

例えば、我々は全国展開の事業とは別に島根の高校生のための事業を行っているのですが、資金調達の事例として山陰中央テレビという地元のテレビ局と組んだ取り組みがあります。

高校生が自身の関心のある社会課題やテーマを設定し、課題解決にチャレンジする様子をテレビ番組にするので、その広告枠を買ってもらえませんかと島根のいろいろな企業にお願いしてまわりました。そこで得た収益を山陰中央テレビと案分し、我々は事務局費やしまね未来共創チャレンジという島根の高校生のチャレンジを応援する事業の資金に充てています。

単純な寄付よりも、広告協賛であれば企業はお金を出しやすくなります。どのような仕組みであればお金が集まりやすいかを常に考えています。

その地域独自の資金調達方法の開拓

他にも、島根県独自の「しまね社会貢献基金」の門戸を開いてもらうことにもチャレンジしました。ふるさと納税と同じぐらいの税制控除がある「しまね社会貢献基金」という仕組みを島根県が持っていて、その基金を通して我々に寄付が入るという新しい寄付ルートの開拓です。

新たな資金調達ルートの開拓では、アイディアだけでなく関係者との関係性も大切です。職員がそれぞれ自分の得意を活かし、関係性構築を丁寧に進める職員や、島根のことが大好きで絶対にその事業を実現したいという思いをもった職員など、さまざまなメンバーが活躍しています。

また島根県のような地方であれば、古くからその地域で成功されている方や企業があることも多いです。そのような方々に協力をお願いをするなど、その地域の人たちと一緒に事業を作っていく感覚で進めていくのが良いのではないかと思います。

まとめ

今回は、地域・教育魅力化プラットフォームの専務理事・尾田さんに、現状の財源ポートフォリオと今後の方針、活動地域や規模によるファンドレイズ手法・戦略の違いについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 今後はいかに委託事業に頼らず、自主事業の売り上げを伸ばして事業収入の割合を増やすかを目標にしている。

- 個人寄付においては、実施事業の特色との相性を考慮し、マンスリーサポーターの獲得よりもふるさと納税の仕組みを活用した寄付集めに注力している。

- 地方にいてその地方のために活動をする場合は、全国展開の事業を行う団体とは異なるビジネスモデルやポートフォリオがあり、必要な金額やアプローチする先も違ってくる。まずは何をしたくて、どこまでの資金が必要なのかを考えることが重要。

- 広告協賛など企業が資金を出しやすくなる仕組みを考えたり、その地域独自の資金調達を開拓していくことも大切。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう