中山間部や離島などの地域では、過疎・少子高齢化が進み、生徒数の減少による公立高校の統廃合が相次いでいます。そんな中で、地方での自然や歴史、人とのふれあいを通して多様な社会的原体験を得られる機会として「地域みらい留学」という選択肢を提示し、全国の高校と高校生の可能性を広げる一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム(以下、地域・教育魅力化プラットフォーム)。今回は、専務理事を務める尾田洋平さんに、お話を伺いました。

前編では、地域・教育魅力化プラットフォームの事業内容や、一度始まった留学校との取り組みを、ほぼ100%継続させている団体の強みなどについてお伝えします。

プロフィール:尾田 洋平 氏

島根県浜田市出身。大阪大学大学院工学研究科修了。

2022年社会人大学院大学「至善館」修了。 2011年(株)リクルート入社。観光情報「じゃらん」の中国エリアの責任者、業務支援領域の立ち上げなどを歴任し、2018年6月末退社。2018年7月より地域・教育魅力化プラットフォームに入職。

専務理事。都会からの留学生を受け入れる「地域みらい留学」事業責任者。2018年に立ち上げた地域みらい留学は北海道から沖縄まで現在145校に広がり、留学生の総数は累計で約3200人にのぼる。事業立ち上げ推進の傍ら、経営全般を担当。2022年6月に大学院大学至善館を修了(経営修士)。

地域・教育魅力化プラットフォームの取り組み

—地域・教育魅力化プラットフォームの成り立ちや事業について教えてください。

はじまりは、弊団体の代表理事である岩本が2006年から島根県立隠岐島前高等学校(以下、島前高校)で取り組んでいた「地域との協働による高校魅力化」事業です。学校と地域が協働することで、生徒・保護者・地域の三者それぞれにとって「魅力ある学びの場づくり」を目指すこの事業が評価され、2016年に日本財団主催のソーシャルイノベーター支援制度において「教育魅力化による地方創生プロジェクト」として最優秀賞を受賞し、3年間で3億円の支援金をいただけることが決まりました。

そのタイミングで、隠岐島でやっていた取り組みを核として全国展開していこうとなり、島根県松江市に法人を設立したのが「一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム」です。

地域の未来を自分たちで創っていこうという意欲的な若者をあふれさせることによって、地域や社会自体が持続可能になっていくのではないかという仮説のもと、2つの事業を行っています。

1つ目が、「地域みらい留学」です。これは、都道府県の枠を越えて、地方の特色ある高校に入学し、充実した3年間を過ごす機会の創出や、全国の高校と留学する中学生・高校生のマッチング機会の提供を行っています。

2つ目が、高校生と地域をつなぎ、地域の大人との出会いと探究学習の機会を提供する「コーディネーター」人材の輩出です。我々はコーディネーターの採用や育成支援を行っており、留学先の高校にコーディネーターを配置することにより、留学機会と魅力化との相乗効果を図っています。

—若者の意欲とこれらの事業はどのように関連しているのでしょうか。

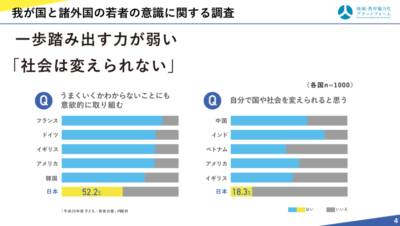

若者の意識に関する調査では、「うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む」や「自分で国や社会を変えることができる」という質問に対してイエスと答える若者が、日本では諸外国に比べてかなり割合が少ないという結果(下図「平成26年度 子ども・若者白書」参照)が出ています。

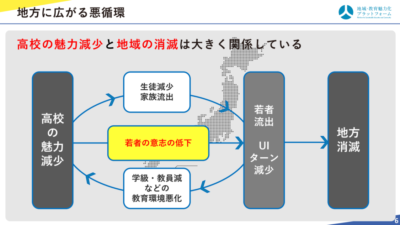

また、東京一極集中で地方が元気がなくなっている状態の中で、高校の魅力が減っていくと生徒が減り、生徒が減っていくと学級数や教員数が減って教育環境が悪化します。そして、教育環境が悪化するとさらに高校の魅力が減るという負の循環に陥ることで、結果として高校卒業後に若者が大量に都市部に流出し、UターンやIターン人材も減っていき、地方の消滅に繋がっていくのではないかと考えています。つまり、地域で育まれる最後の3年間である高校の魅力化が、地域の活性化に密接に関わっているのではないかと考え、高校を核として地方創生を行っているというのが我々の事業の概要です。

キーワードは「越境」

さらに、超課題先進地だった隠岐島の海士町が、誰も想像しなかった「学校」をキーワードに、消滅確実地域から持続可能地域に変わっていきました。この海士町での「高校魅力化」の事業にはたくさんの示唆があります。

隠岐島の事業では、英語や数学などの教科だけが学びなのではなく、島丸ごと学校だと位置付け、地域住民も先生で、地域課題も絶好の教材であるいう考えでさまざまなプロジェクトを開始しました。

そうしたところ以前の島前高校の島の子どもたちの進学率は45%でしたが、89%まで上昇、島外からも毎年30人の生徒が来る状態になり、日本一倍率の高い公立高校になりました。結果的に、魅力化を始めた2008年から2017年の9年間で89人だった生徒数が180人まで倍増しました。

波及効果として、魅力化が起点となり島全体の人口が増えたり、生まれる子どもの数が増えるということも起きました。島前高校に通う生徒の意欲調査の結果も、全国平均を大きく上回るという変化も起こりました。

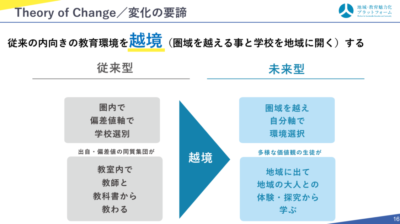

何がこのときの変化の重要なポイントであったのかを考えると、「越境」というキーワードが導き出されました。

1つ目の越境は、県域を越え、自分軸で環境を選択するということです。私自身、島根県の浜田出身で、浜田市で偏差値これぐらいだと◯◯高校ね、などと住んでる地域の偏差値軸で高校選択するのが当たり前でした。しかし高校は義務教育でもありませんし、自分のやりたいテーマや行きたい場所を考えて高校を選択するということが重要なのではないかと考えました。

もう1つの越境は、教室で教師と教科書から教わるという従来の教育から、地域に出て地域の大人や体験、探求から学ぶということです。

この2つの越境が若者の意思や高校の活性化に繋がっていくのではないかと考え、

先ほどもお話しした地域の外から生徒を募集する「地域みらい留学」と、全国の高校や地域に「コーディネーター」人材を配置するという2つの事業を行っています。

地域みらい留学の現在地と生まれた変化

—それぞれの事業で、どのような変化が生まれていますか。

地域みらい留学では、合同学校説明会という形で、地方の学校と都会の中学生を繋げる場を提供していますが、2023年度は大体5,000人ほどのご予約をいただきました。

牧場のある北海道の学校や、有田焼や信楽焼など地域の伝統芸能を学べるような学校、学校の中に水族館がある学校など、さまざまな特色をもった高校があり、2023年度は全国で111校、2024年度では145の高校が受け入れ校となりました。そして累計で3,200人が地域みらい留学を実現しています。また、地域みらい留学生の受け入れ高校のうち60%に、全国で313人のコーディネーターが配置されています。私たちもこの流れの一端を担い、配置に向けた支援を行っています。

地域みらい留学に参加した若者の意識にも大きな変化が生まれていて、「物事に意欲的に取り組めるか」などのアンケートに対してイエスと答える若者たちが徐々に増えていっています。

地域みらい留学というものを当たり前の選択肢にしていきながら、次の5年間で留学生を1万人まで、受け入れ校を200校まで持っていくことを目標に掲げています。また、地域みらい留学の全ての高校にコーディネーターを配置して、教育環境の質までを担保することによって、意思ある若者が育まれる環境を推進するということまでやっていきたいと思っています。

継続率98%を実現する、地域・教育魅力化プラットフォームの独自性

ー受け入れ校とは一度取り組みが始まったら、何年か契約することになっているのでしょうか。

契約としては単年ですが、現状、約98%の学校がリピートしてくれています。留学生を呼び込めなかったり、マッチングの精度が下がると満足してもらえず契約が終了してしまうこともあるとは思いますが、今のところしっかりと結果を出せているので、これだけの学校が継続してくれているのだと思います。

また、我々はあえて1市町村1校の高校にアプローチをしていています。県の教育委員会からしたら統廃合対象になるような高校ですが、高校がなくなると15歳で街を出るしかなくなります。15歳で地元を出るか、18歳までいてから出るかでその地域に対する思いが全く違ってくるので、市長や町長からしたら「おらが町の高校は絶対に潰さないぞ」という強い思いがあるわけです。そのような地元の方たちと連携しながら、まずは短中期で統廃合基準に引っかからないように生徒を集めながら、魅力的な教育を行っているということを示しつつ、次の策を考えて、必要な高校を残していこうという戦略をとっています。

ー契約年数で縛るのではなく、学校側に必要とされて関係が続いていくというのは素敵ですね。

はい、一番は広報力が評価されていると感じています。我々の試算だと、10人の留学生を目標にした場合、都会の15歳3万人ぐらいにリーチする必要がありますが、これって結構大変なことです。しかも予算が100万円しかなかった場合に、都会の15歳かどうかわからないけどとりあえずたくさんの子どもにリーチしようとなってしまい、砂漠に水撒くようなことになってしまいます。そこで我々がその100万円を束ねて1億円、2億円にして、「地域みらい留学」というブランドで打って出ることで、集団での広報やPR、グループブランディング(注1)に繋がっていく。この広報力や集客力こそが、我々の強みだと思っています。

(注1)複数の組織が一体となってブランド戦略を統一し、グループ全体としての認知度や信頼性を向上させるための取り組み。

ー留学生受け入れ後の学校側へのフォローはあるのでしょうか。

我々には「共学共創」という思想があって、各学校の知見のシェアであったり学び合いの場を設けるようにしています。その機会を通じて、良いと思った取り組みを、その学校独自の取り組みにつくり変えて実施していくということが次々に起きています。

入学後の生徒の支援は基本的には学校におまかせしていますが、コーディネーター同士のコミュニティをつくるなど横の繋がりを創出し、お互いからの学び合いの中でより良い取り組みを増やしていければと思っています。

まとめ

今回は、地域・教育魅力化プラットフォームの専務理事・尾田さんに、団体の事業内容や強みについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 地域・教育魅力化プラットフォームは、未来を自分たちで創っていこうという意欲的な若者を地域にあふれさせることで、社会自体が持続可能になっていくのではないかという仮説のもと、「地域みらい留学」とコーディネーター人材の輩出を行っている。

- 若者の意思や学校の変化のキーワードは「越境」。子どもたちが地域を越えて自分軸で高校を選択していく越境、学校内だけでなく地域課題や地域の大人から学ぶという越境を通して、若者・地域の変化が起きていくと考えている。

- 複数の学校の予算を束ねて「地域みらい留学」というブランドでグループブランディングを行うことで、多くの留学生を集めることを可能にしている。

===

後編では、現状の財源ポートフォリオと今後の方針、活動地域や規模によるファンドレイズ手法や戦略の違いについてのお考えを伺いました。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう