2025年8月7日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第27回が開催されました。

今回は、NPO法人CoCoTELI(以下、CoCoTELI)の理事長である平井 登威氏をお迎えし、「精神疾患の親をもつ子どもをひとりにしないーNPO法人CoCoTELIの取り組みー」というテーマで、CoCoTELIの実践や平井氏の知見・お考えをお話いただきました。

イベントレポート第1回では、CoCoTELIの立ち上げ経緯からCoCoTELIが課題としている精神疾患の親をもつ子どもの現状についてお伝えします。

プロフィール:平井登威 氏

NPO法人CoCoTELI 理事長

2001年8月静岡県浜松市生まれ、関西大学4年生。精神疾患の親をもつ子ども・若者の支援を行うNPO法人CoCoTELI代表。幼稚園年長時に父親がうつ病になり、名前のつかない困難や虐待、情緒的ケアを経験。精神疾患の親をもつ子ども・若者支援の土壌をつくるために日々奮闘中。ForbesJAPAN 30 UNDER 30 2024「世界を変える30歳未満」30人に選出。

CoCoTELI立ち上げの経緯

こんにちは、CoCoTELIの平井です。

今日は、私たちが日々取り組んでいる活動や感じている課題などについてお話していきたいと思います。

私は大学生のときに学生団体としてCoCoTELIを立ち上げました。

CoCoTELIでは、『精神疾患の親をもつ子ども・若者の支援』という社会においてまだ大きく注目されていない領域の支援をおこなっています。このような領域に取り組んでいるのは、私が幼稚園年長のときに父がうつ病になり、虐待やヤングケアラーといった経験をしたのがきっかけです。

私の家庭はいわゆる公的な支援にはつながっていませんでした。しかし、たまたま叔母さんが私を自分の子どものように可愛がってくれて経済的にも支援してくれたことで、幼少期にサッカーをしたり今のような活動ができたりしていると思っています。

私の場合は、たまたま叔母さんのような存在の大人がそばにいたので、ここまで元気に暮らすことができました。しかし、こうした環境があるかどうかは運や偶然といった不確実な要素に左右されます。そのため、これをできるだけ社会の当たり前にしていきたいという思いからCoCoTELIの立ち上げに至りました。

私自身の原体験から始めた学生団体でしたが、取り組むうちに私の感じた課題が社会課題化されていき、組織として仕組みをつくって取り組む必要があると感じたため、2年前に法人化しました。

課題意識

ここからは、精神疾患の親をもつ子どもの現状について皆さんと課題を共有できればと思います。

親の精神疾患は子どもに影響するが公的支援が生まれづらい

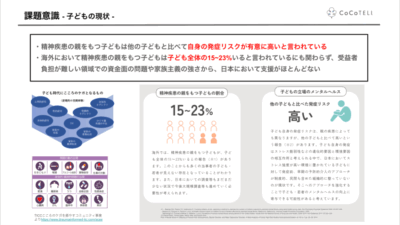

精神疾患の親をもつ子どもは、ほかの子どもよりもメンタルヘルスの不調が出る確率が高いと言われています。また、最近では「逆境的小児期体験(ACE)*」という定義にも家族の精神疾患が含まれています。

*逆境的小児期体験(ACE)…子どもの時の逆境体験は、ACE(エース/Adverse Childhood Experiences)と呼ばれ、多くのACEを経験するほど、大人になってからさまざまな生きづらさを抱えやすいことがアメリカの疾病予防管理センターの研究などでわかってきています(参照元:NHKハートネット)

このように「親の精神疾患は子どもに何かしらの影響を与える」という点に私たちは課題を感じています。

精神疾患の親をもつ子どもがメンタルヘルスの不調になりやすいのは遺伝的要因ではという主張もありますが、それ以外に環境要因も遺伝的要因と相互に作用して子どものメンタルヘルスを大きく左右すると言われています。

しかし、そうしたことが言われるなかで、精神疾患の親をもつ子どもたちの環境要因に対する支援は、公的な福祉の枠組みではほとんどされていません。

こうした課題に直面する子どもたちは、海外では子ども全体の15〜23%(4〜5人に1人)いるとされています。日本での大規模調査はまだありませんが、国内で発表されている論文には海外と同じくらいの人数がいると考えられています。

このような現状にも関わらず、まだ課題が可視化されていなかったり予算がついていないといった問題でなかなか公的な支援が生まれづらくなっています。また、精神疾患をもつ人の家族は「無償のケア労働者」として捉えられがちで、「家族は家族のことを支えて当たり前」といった考えが根強くあるのも公的支援の少なさにつながっていると思います。

メンタルヘルス不調などの世代間連鎖が実際に起きていることを考えると、この点に対する予防的アプローチは必要だと思っていて、CoCoTELIでは今後こうしたアプローチにも挑戦していきたいと考えています。

精神疾患の親をもつ子どもは2つの制度領域の狭間に落ちている

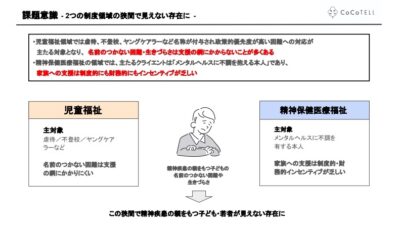

精神疾患の親をもつ子どもの現状を制度的に捉えてみると、精神疾患をもつ親を支援する「精神保健医療福祉」と子どもを支援する「児童福祉」の2つの領域が関連してきます。

まず、児童福祉について見てみると、虐待や不登校、ヤングケアラーといった名前のある困難を抱える子どもが主な対象であり、親が精神疾患をもつ子どもはこうした名前のある困難を抱えていないと支援にたどりつきづらいです。

親が精神疾患だから適切な支援が受けられず困難に直面している可能性があるかもしれないけれども、名前のある困難を抱えているわけではない。しかし日々親の目を気にして生活していたり親のメンタルヘルスに左右される苦しさを抱えていたりする。

精神疾患の親をもつ子どもは、そうした名前のつかない困難や慢性的に続く生きづらさ・我慢を長年抱えていることが多いのですが、こうした困難は支援の網にかかりづらいのです。

次に、親の文脈である精神保健医療福祉について見てみると、主な対象はメンタルヘルスに不調を抱える親本人であり、その家族への支援は今のところ制度的にもお金の面でもインセンティブが乏しいです。つまり、支援者が家族の困難さに気づいていても、メリットがないからできない、お金にならないから個人の判断ではできないといった構造上の難しさに直面して支援につなげられません。

また、親の支援者からすると、子どもの支援をすることがクライアントである親を否定することにつながるのではという懸念もあります。支援者がクライアントの子どもの心配をしたときに、親に「自分は悪い親だと思われている」と感じさせてしまえば、親が支援を継続しなくなる可能性も否めません。このような結果になって親の治療が継続されないと、親にとっても子どもにとっても悪い影響を及ぼしかねず、このような懸念から親の支援者も子どもの支援には踏み込みづらい側面があると考えています。

精神疾患の親をもつ子どもは、こうして2つの制度領域の狭間で見えない存在となり、名前のつかない困難や慢性的な生きづらさを抱えて日々を過ごしています。

このような状況において、私たちは「親が病気になって支援につながってから子どもが虐待や不登校などで支援につながるまで数年〜十数年のタイムラグがあるケース」や「子どもが支援につながらず大人になって過去の経験がトラウマとして表出して生きづらさを感じるケース」がとても多く、こうした点に課題の本質があるのではないかという意識を持っています。

精神疾患をもつ人は増加傾向

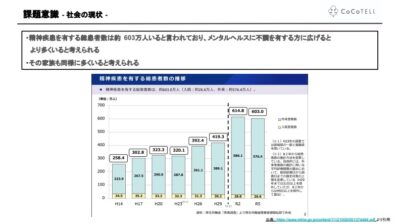

社会の現状として、精神疾患を有する総患者数は増加傾向にあり、現在600万人以上いるとされています。

病院を受診している人だけで600万人以上なので、受診していない人や受診するほどではないもののメンタルヘルスに不調をもつ人も含めると実際はもっとたくさんいると考えられます。

そしてそれだけ多くのメンタルヘルスに不調をもつ人がいるということは、その家族も同様にたくさんいます。精神疾患のある人の支援において家族はキーパーソンに位置付けられがちなこともあり、今後は家族をもっと権利の主体として考えていくことが重要になっていくのではないかと思っています。精神疾患の親をもつ子どもの支援についても、困難を抱える子どもの支援という視点はもちろん、子どもの権利をベースとした視点でも捉えていく必要があるのではないかと考えています。

CoCoTELIが考える構造的な課題

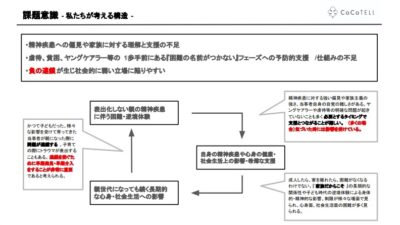

こうした現状があるなかで、私たちCoCoTELIは大きく3つの構造的な課題があると認識しています。

- 精神疾患への偏見や家族に対する理解不足、構造的な支援の不足がある

- 「名前のつかない困難(=見えづらい困難)」フェーズへの予防的支援や仕組みが不足している

- 負の連鎖が生じて社会的に弱い立場に陥りやすい

とくに名前のつかない困難を抱える子どもの支援に関しては、世代間連鎖を感じています。今出会っている子どもたちからも、「その子のおばあさんがうつで、その影響を受けてお母さんもうつになり、子どもたち自身もうつで大変な思いをしている」といった話をよく聞きます。こうした世代間連鎖をどうやって止めるかが私たちの大きなテーマです。

まとめ

今回は、CoCoTELI 理事長の平井さんに、CoCoTELIの立ち上げ経緯や課題としている精神疾患の親をもつ子どもの現状について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- CoCoTELIでは『精神疾患の親をもつ若者の支援』という社会においてまだ大きく注目されていない領域の支援をおこなっている。

- 精神疾患の親をもつ子どもはほかの子どもよりもメンタルヘルスの不調が出る確率が高いが、精神疾患の親をもつ子どもたちの環境要因に対する支援は公的な福祉の枠組みではほとんどされていない。

- 精神疾患の親をもつ子どもは、児童福祉の分野では名前のある困難を抱えていないと支援にたどりつきづらいし、精神保健医療福祉の分野では制度の構造上の難しさと子ども支援がクライアントである親の否定につながるのではという懸念から支援に踏み込みづらいという状況にある。

- 精神疾患の親をもつ子どもは、こうして2つの制度領域の狭間で見えない存在となり、名前のつかない困難や慢性的な生きづらさを抱えて日々を過ごしている。

第2回では、CoCoTELIのVision・Missionや具体的な活動内容についてお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう