「不登校」という言葉が社会で認知されるようになってから久しくなりました。その間に教育機会確保法が施行されたり、調査が行われたり、不登校の子どもを対象とした学びの多様化学校が設置されたりするなど、さまざまな対策が打ち立てられてきました。その一方で、2023年度の文部科学省の調査によると学校に通わない子どもの数は過去最多となっています。

そこで今回は、不登校の現状を改めて整理するため、認定NPO法人Learning for All (以下、LFA)の世田谷エリアマネージャーである細田 詠平氏にお話を伺いました。

前編では、行政や民間の取り組みが進んできたからこそ見えてきた課題について、詳しくお聞きしました。

関連記事はこちら:

プロフィール:細田 詠平氏

大学4年次にボランティアとしてLearning for All の前身の活動に参加し、以降学生スタッフ・教師として1年間、学習支援プログラムに従事。

その後、東京都の中学校教員として11年間勤務。多くの子どもと関わる仕事の喜びと、困難を抱えた子どもに向き合う中で葛藤の日々を送る。そんな中、子ども第一のLearning for All のビジョンに再び惹かれ、2024年4月に入職。

現在は世田谷エリアの居場所づくり、地域ネットワークのマネージャーを担当。

不登校はなぜ社会として取り組むべきなのか

—LFAでは2023年から、東京都世田谷区で不登校に特化した支援事業を開始されています。そもそも、不登校はなぜ社会として取り組むべき課題なのか、細田さんのお考えを教えてください。

一言でいうと、不登校という状況を発端として、子どもやその家庭が社会的に排除されてしまう可能性があると私は考えているからです。現状の社会では子どもが自由に学校を選ぶことは難しく、担任やクラスメイトも選択できません。そこで違和感を感じたり、傷つけられてしまったりしたときに、現在の日本社会では学校以外に勉強できるところやケアをしてくれる場所がほとんどありません。また保護者の生活も一変し、仕事を続けるのが難しくなったり、学習や進路の問題を一気に引き受けたりしなければいけません。

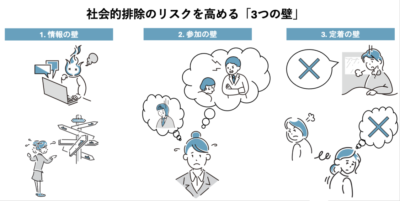

社会的排除のリスクを高める「3つの壁」

ー不登校によって生み出される社会的排除について、より詳しく教えてください。

子どもが不登校になると、「3つの壁」によって孤立のハイリスク状態を生み出す可能性があります。「3つの壁」とは、

- 情報の壁

- 参加の壁

- 定着の壁

です。それぞれについて、詳しく説明いたします。

1. 情報の壁

不登校の支援を行っているサービスはすでに存在していることが多いのですが、情報は散逸しているため、「誰がどのような支援を受けられるのか」や「誰が支援をしてくれるか」がわからないこともあります。その結果、必要な支援情報にアクセスできず、求めている支援に辿り着けないことも多くあります。

また、学校から届けられていた情報にもアクセスすることが難しくなり、能動的に調べない限り、地域のイベントの情報などにも疎くなってしまいます。

2. 参加の壁

不登校になる子どもは、傷ついた経験や逆境的体験(注1)を持っていることが多いため、せっかく支援先を見つけても、「また傷つくのではないか」と1歩目を踏み出すハードルがとても高くなっています。一方で、フリースクールや別室登校は子どもが支援先まで通うことが前提とされている場合が多く、家から出ることや人がいる場所に行くことにハードルを感じている子どもの参加が難しくなっていると考えます。

(注1)逆境的体験(逆境的小児期体験)とは、小児期における被虐待や機能不全家族との生活による困難な体験のこと。(引用:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192011/201907005B_upload/201907005B0011.pdf)

3. 定着の壁

たとえ支援先に繋がって通うようになっても、本当に安心して身を置ける環境でないと、少しのきっかけで通えなくなる子どもは多くいます。その体験は失敗経験となり、さらに課題の解決が長引いてしまう要因にもなってしまいます。例えば、LFAでは新規で出会った子どもが安定して通うようになるまで、3か月〜半年は伴走する必要があると考えています。したがって拠点の人員なども踏まえ、「その子にとって安心できる居場所を提供できるか」を登録する前に判断することも重要です。

画像:Loose Drawing・ソコストから作成

不登校になった子どものリスクと心理状態

—孤立のリスクが高い子どもたちには、どのような特徴があるのでしょうか。

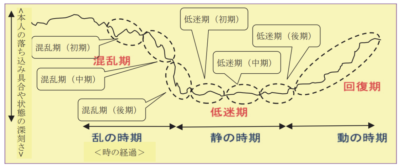

もちろん、子どもに応じて違いはありますが、同じ子どもでも時期によってリスクは大きく異なります。世田谷区がまとめている不登校・登校渋り 保護者のためのハンドブックによると、子どもたちは、

- 混乱期

- 低迷期

- 回復期

によって心理状態が変わり、それに応じてリスクも変動すると言われています。各段階について、ご紹介します。

1. 混乱期

不登校になりたての子どもは、自身が不登校だと自覚したくない場合が多いです。よって、今の状況が飲み込めずに混乱してしまいます。

2. 低迷期

混乱が過ぎ去った後に、落ち込んでしまう時期です。家から出られない、昼夜逆転生活となる、家族とも会話ができないような時期で、最もリスクが高いと考えられます。自傷行為(注2)や希死念慮(注3)が多く発生するのも、この時期です。

(注2)自傷行為とは、ストレスから自分を傷つける行為のこと。リストカット、たばこの火を押しつける、ピアス穴を過剰にあけるなどのほか、髪の毛を抜くなどの行為が見られる。子どもの心がSOSを出している証拠だと考えられる。(引用:https://www.mhlw.go.jp/kokoro/parent/mental/sos/sos_03.html)

(注3)希死念慮とは、死を願う気持ちのことだが、自殺までは考えていない場合のこと。(引用:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/07_09.pdf)

3. 回復期

低迷期を過ごして子どもの中でエネルギーが溜められることで、少しずつ低迷期を脱し、動き出したいと思い始める時期です。ただ、二度と辛い思いをしたくないという恐れや、まだ気持ちの揺れ動きがある時期であるため、すぐに学校や勉強を再開するよりかは、まずは安心して過ごせる居場所を見つけることが回復に繋がると思います。

—時期によってリスクが変わるとは、知りませんでした。

残念ながら、社会でもまだあまり認知されていないと感じます。リスクの波があると知ることで、時期に応じた適切な支援を行いやすいと考えるため、より多くの方の認識にいたれば嬉しいです。

不登校の「定義」とは?

—文部科学省は、不登校を「年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童生徒の内、『何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者』」と定義していますが、LFAでもこの定義を採用しているのでしょうか。

はい、基本的にはこの定義に則っています。ただし、LFAでは、現在は学校に通っているものの不登校経験のある子どもや、五月雨登校(注4)の子ども、欠席日数は30日未満であるが不登校傾向のある子どもも支援対象としています。

その理由として、学校に通うようになっても、先ほどお話しした「定着の壁」に阻まれ、再び通うことが難しくなってしまうケースがあるからです。また、文科省の不登校の定義には当てはまらないが、学校に行きづらくなっているような早い段階から支援に繋がることで、子どもにとって失敗経験を積みにくい状況を作りやすくなると思います。

文部科学省の定義に当てはまる不登校児童・生徒は30人学級を考えると各クラスに1人程度いると言われていますが、LFAの定義で考えると各クラス2~3人は該当する子どもがいると考えています。

(注4)五月雨登校とは、完全に学校に行かないというわけではなく、行ったり行かなかったりする状態のこと。

まとめ

今回は、細田さんに、不登校の現状について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 不登校は、社会的排除を生む要因となりうる。

- 社会的排除のリスクが高まる要因として、情報の壁・参加の壁・定着の壁があると考えられる。

- 同じ子どもでも、不登校の時期によって心理状態とリスクはかなり異なる。時期は、混乱期・低迷期・回復期の3つに分けられる。

- LFAでは、文部科学省の定義に当てはまる子どものみならず、不登校経験のある子どもや不登校気味の子どもも支援対象としている。

後編では、実際に細田さんが現場で感じている課題感、担当されている世田谷エリアでの挑戦などについてお話しいただきます。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう