不登校の児童生徒数は年々増加傾向にあり、令和4年度には小中学生だけで約30万人に達しています。従来の学校復帰を前提とした支援から、多様な学びの場を提供する「オルタナティブスクール」という選択肢が注目される中、民間企業による新たな取り組みが生まれています。

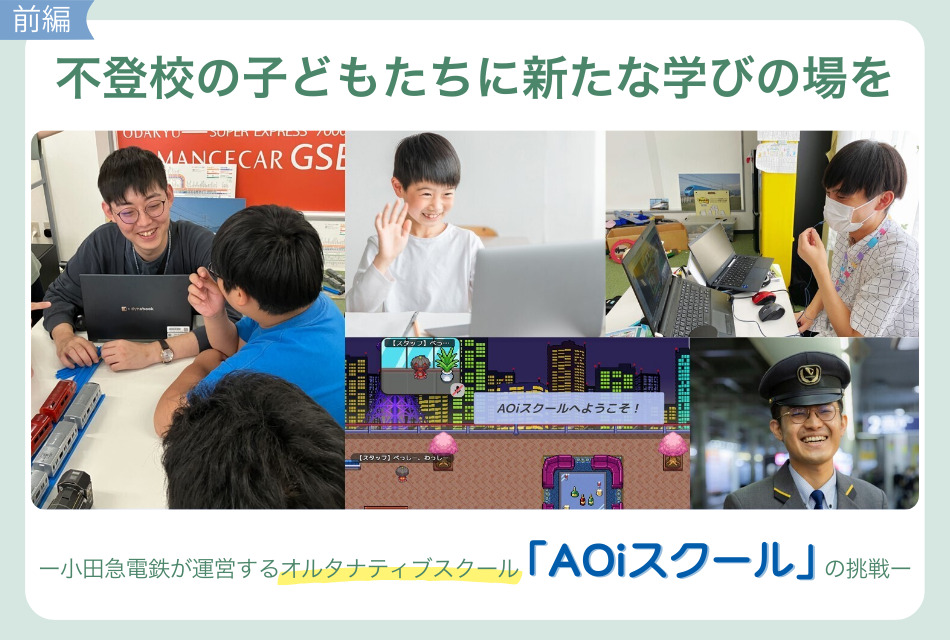

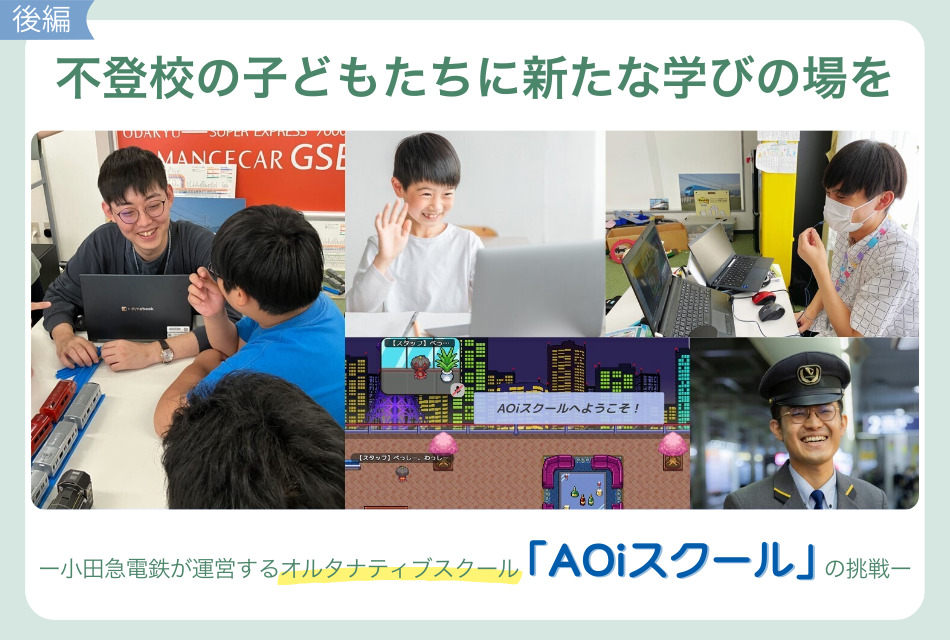

今回は、小田急電鉄株式会社(以下、小田急電鉄)が運営するオルタナティブスクール「AOiスクール」について、同スクールの統括リーダーを務める別所尭俊さんにお話を伺いました。

前編では、鉄道会社がなぜオルタナティブスクールを開校することになったのか、どのような思いでこの事業を立ち上げたのか、そして3つのコースからなる活動内容などについてお話しいただきます。

関連記事はこちら:

プロフィール:別所 尭俊 氏

小田急電鉄株式会社・デジタル事業創造部所属。2017年入社後、駅員・車掌・運転士として鉄道業務を幅広く経験。昨年11月まで運転士として勤務しながらAOiスクールの運営に携わり、12月からは専属として統括リーダーを務める。中学時代に不登校を経験。

不登校を経験したからこそ抱いた想い

―不登校支援に取り組むことになった背景を教えてください。

一番の理由は、私自身に不登校の経験があったことです。私は中学1年生の6月から卒業まで、ほぼ3年弱ぐらい学校に行っていませんし、同期で、ともにAOiスクールのアイデアを提案、現在は統括リーダーとして運営に携わる鷲田さんも高校時代にプチ不登校の経験があります。

私の場合、不登校の時期に両親に鉄道の旅にたくさん出かけさせてもらい、鉄道を通して社会との接点を保っていました。鷲田さんは小田急線沿線の出身で、大の小田急ファン。学校に行かない日には小田急に乗って自分の好きな世界にふれ、自分を見つめ直す時間にしていました。

「不登校の時間に、好きなことを突き詰めることで夢を実現できた」という共通の体験を知ってからは、「自分たちも不登校の子どもに何かアクションを起こしていきたい」と話し合うようになりました。

そのような折、社内の事業アイデア公募制度に、考えをまとめて応募したのが始まりです。

―現在の不登校の子どもたちについて、どのように理解を深めていったのでしょうか?

私たちが不登校を経験したのは随分前のことで、現在の不登校の実態については全く分からなかったのが難しい点でした。

そこで小田急沿線の不登校支援NPOを訪ねたり、不登校支援の知見のあるNPOにヒアリングするなどして、少しずつ理解を深めていきました。

特にNPO法人無花果(いちじく)さんからは、「場づくりの哲学」を学ぶ大きな機会をいただきました。

AOiスクールの3つのコース

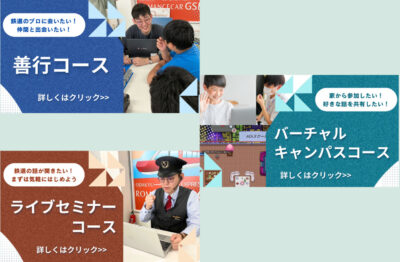

画像:AOiスクールの3つのコース(出典:小田急電鉄AOiスクール公式サイト)

―AOiスクールの具体的な活動内容について教えてください。

AOiスクールは「みらいにつながる たのしいまなび」をコンセプトに掲げる、小田急電鉄運営のオルタナティブスクールです。最大の特徴は、鉄道会社ならではの運営であり、鉄道コンテンツを大切な柱にしている点です。

現在、子どもたちの状況に合わせて選べる3つのコースを用意しています。布団から出なくても参加できる「ライブセミナーコース」、家から出なくても参加できる「バーチャルキャンパスコース」、外出して実際に通う「善行(ぜんぎょう)コース」です。子どもの状態に応じて段階的に移行できるよう設計しています。

「善行コース」は、神奈川県藤沢市の江ノ島線・善行駅から徒歩30秒の駅直結の教室に通うコースです。現在は約45名が最大で週2回(2枠)通っており、最もにぎわっています。

藤沢市だけでなく横浜や東京、さらに埼玉・千葉など遠方からも、片道2時間以上かけて通う生徒がいることが特徴です。鉄道好きの子どもが「ここに行きたい」と思える場所になっています。

「バーチャルキャンパスコース」は、オンライン上にドット絵のキャンパスを用意し、アバターで自由に動き回れる仕組みです。アバター同士が近づくと声が聞こえ、離れると聞こえなくなるため、まるで同じ教室にいるような感覚で会話できます。

画像:バーチャルキャンパスコースで使用している画面(小田急電鉄提供)

現在は関西圏の2名が登録していますが、善行コースに通う子どももその日の調子に合わせてバーチャルキャンパスへの参加に切り替えたり、善行に通う日とは別にバーチャルキャンパスに参加したりするため、毎回5〜7名ほどが参加し、リアルとオンラインを行き来するハイブリッドな交流が生まれています。

「ライブセミナーコース」は、もっと気軽に始められる入門コースです。鉄道に関する知識や現場の話をセミナー形式で配信し、月2回の配信には「どこかに出かけてみよう」「観察してみよう」といった課題を盛り込みます。子どもが外出や社会参加につながるきっかけづくりを仕組んでいます。

子どもたちの「好き」を軸にしたスクール運営

―AOiスクールをどんな場所にしたいと考えていますか?

子どもたちに「僕はAOiスクールに通ってるんだ」と胸を張って通ってほしいという思いがあります。

「学校に行けないから、その代わりに」という後ろめたさでなく、「学校じゃなくても学べるんだ」と誇りを持てる場所にしたいのです。

そのため、学校外の学びの場=オルタナティブスクールと強くうたっています。AOiスクールの最大の特長は、子どもたちの「好き」をとことん大切にして、子どもたちの挑戦する気持ちや将来の自立に向けた一歩を大事にしていることだと考えています。

―スタッフ体制について教えてください。

専任スタッフは私と鷲田さんですが、他にも小田急の現役運転士や車掌、本社スタッフなどが、勤務時間の一部を活用して週1日ほど関わっています。さらにアルバイトスタッフも加わり、総勢14名ほどのチームで運営しています。

最初は「運転士に会える」と子どもたちのテンションが上がりますが、それは入り口にすぎません。鉄道を好きな子どもたちが多く通うAOiスクールでは、子どもたちを自然につなげてくれます。スタッフも鉄道に詳しいため、子どもたちと自然に会話ができ、共通の話題を通じて安心感のある関係を築きやすいのです。鉄道という共通項が、AOiスクール全体の居心地の良さを支える柱になっています。

また、私たちは、意図的にみんなニックネームで呼んでもらうようにしています。私は「べっしー」、鷲田さんは「わっしー」。他のスタッフも年齢や役職に関係なくあだ名で呼び合います。子どもたちも同様に下の名前やニックネームで呼び、対等な関係性を築くのです。

大人を「リスペクトする対象」としてではなく、友達や近所のお兄さんのように感じてもらいたいと考えています。身近な距離感があれば、雑談の延長でちょっと話しにくいことも口にできる。私たちは、このフラットな関係性の中で子どもが安心できる環境づくりを大切にしています。

まとめ

今回は、小田急電鉄が運営するオルタナティブスクール「AOiスクール」の立ち上げ背景と基本的な活動内容についてご紹介しました。ポイントを以下にまとめます。

- 不登校経験を持つ別所尭俊さんと鷲田侑紀さんが、社内の事業アイデア公募制度を活用して立ち上げたスクール

- 子どもの状態に合わせて、「布団から出られなくても」「実際に通学まで」選べる3つのコースを用意

- NPO法人無花果と連携し、場づくりや支援に関する専門的な知識を習得

- 鉄道という共通の「好き」をきっかけに、自然なコミュニケーションが生まれる環境づくり

- 現役の運転士や車掌を含む14名のスタッフが関わり、ニックネームで呼び合うフラットな関係を重視

後編では、AOiスクールが目指す新たな学びのかたちと、今後の展望について詳しくお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう