近年、不登校の児童生徒数や子どもの自殺が過去最多を更新するなど、子どもたちの「生きづらさ」が社会課題としてますます浮き彫りになっています。

支援の現場でも、自己肯定感の低さや孤立感を抱える子どもたちと向き合う中で、「どうすれば子ども自身が“生きること”に希望を持てるのか」と葛藤する支援者も多いのではないでしょうか。

今回は、ホスピス医として限られた命と向き合ってきた経験をもとに、人生における“幸せ”を支える取り組みを行ってきた一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会(以下、ELC協会)代表理事の小澤竹俊氏と、業務執行理事の千田恵子氏にお話を伺いました。

前編では、ELC協会がなぜ「折れない心を育てる いのちの授業」を子どもたちに届けるようになったのか、その背景や授業の構成、そして授業を通して子どもたちに伝えたいことについてご紹介します。

プロフィール:小澤 竹俊 氏

1963年東京生まれ。世の中で一番、苦しんでいる人のために働きたい と願い、医師を志し、1987年東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。 1991年山形大学大学院医学研究科医学専攻博士課程修了。救命救急センター、農村医療に従事した後、1994年より横浜甦生病院 内科・ホスピス勤務、1996年にはホスピス病棟長となる。2006年めぐみ在宅クリニックを開院、院長として現在に至る。「自分がホスピスで学んだことを伝えたい」との思いから、2000年より学校を中心に「折れない心を育てる いのちの授業」を展開。2013年より、人生の最終段階に対応できる人材育成プロジェクトを開始し、多死時代にむけた人材育成に取り組んでいる。

プロフィール:千田 恵子 氏

生まれてから最期を迎えるまで、そしてその後も、大切な存在と認め合える社会を目指し、小澤竹俊とともに2015年法人設立。尊厳を守り最期まで関われる人材の育成と、子どもの頃からの教育を通して自他をケアし合えるコミュニティの醸成に全国で取り組む。上智大学在学中、英語を母語としない子どもの学習支援が教育活動の原点。卒業後、企業で人材育成・新規事業開発・インド展開支援等、人が活きる仕組みづくりに従事するなか、父が難病ALSにて他界、3ヵ月後に母も旅立つ。自分が生きる意味を考えはじめたとき、このテーマを必要とする人へ届ける仕組みを必要としていた小澤と出逢う。これまで起きたすべてのことが今につながる想いで活動している。キャリアコンサルタント、准認定ファンドレイザー。

子どもたちに「生きること」を伝えたい

―ELC協会さんは、もともとホスピス・緩和ケアの現場から学んだ対人援助の担い手づくりに取り組まれている団体さんですよね。そのELC協会さんが、なぜ子どもに向けた「折れない心を育てる いのちの授業」を始められたのか教えていただけますか。

小澤さん)もともと私は「苦しんでいる人のそばで力になりたい」という思いから医師になり、大学卒業後は医療過疎地である山形の小さな病院で働き始めました。

その経験を通じて、命が限られ、これ以上の治療方法がない方々のために、もっと学びたい、働きたいという思いが強くなり、31歳の時にホスピスで勤務し始めました。

ホスピスという現場では、それ以上の治療が難しい患者さんから、さまざまなことを教わりました。病気になって気づいたこと、病気を通して学んだことなどに触れる中で、「生きること」について子どもたちにも伝えたいという思いが芽生え、2000年から個人的に、「折れない心を育てる いのちの授業」の前身となる「いのちの授業」を始めました。

そして2006年にホスピスを離れ、在宅訪問医療の仕事に就いたことで、「どこに住んでいても、どんな病気でも、安心して最期を迎えられるような地域」が必要だと考えるようになりました。2013年からはその担い手づくりの活動に取り組み、2015年には仲間とともに一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会を立ち上げました。

活動を続ける中で、「解決の難しい状況にある人が、それでもなお幸せを実感するために、私たちは何ができるのか」という、私たちの軸となる視点が生まれました。さらに、いくつかの団体さんとの協働を通じて、このテーマは死を前にした人に限らず、すべての人に当てはまるものであり、特に今の時代を生きる子どもたちにとって非常に重要なテーマであると確信し、協会としても「折れない心を育てる いのちの授業」をスタートしました。

千田さん)2018年10月に動き始めて、2019年の夏に第1回目の「折れない心を育てる いのちの授業」の認定講師育成研修を実施しました。今では268名の認定講師が活躍しています。(2025年8月現在)

「折れない心を育てる いのちの授業」とは

―「折れない心を育てる いのちの授業」とはどのような授業か教えてください。

小澤さん)「折れない心を育てる いのちの授業」の中には大きく3つのレッスンがあり、45分を2コマ、計90分で行います。主な対象は小学校高学年から高校生ですが、時には大学生や学校の先生に向けた研修として実施することもあります。

レッスン1:苦しみから支えに気づく

レッスン1では、まずは「苦しみ」について考えます。

「折れない心を育てる いのちの授業」というと、命の大切さや病気など、誰かの命が脅かされるような話が思い浮かぶかもしれませんが、子どもたちには少し遠い話です。 ただ単に「命は大事だよ」ではなく、人はあまりにも辛くて苦しいと、頭では命を大事にしなければいけないとわかっていても、粗末にしたり傷つけたりすることがあるということを伝えます。ではどうしたら人を傷つけず、自らも傷つけず、幸せに生きていくことができるのかということを問いながら、その可能性を子どもたちに紹介するというのが、この授業の入り口です。

苦しみとは、こうだったらいいなという「希望」と、そうではないという「現実」の開き。このように考えると、苦しみとは何か特殊なものではなく、何気ない日常のなかに、たくさんあることに気づきます。

ただし、人はただ苦しむのではなく、苦しみを通して、大切な何かに気づくことがあります。「苦しかったとき、がんばれたのはなぜでしょうか」と子どもたちに問います。

すると、様々なことを教えてくれますが、ここでは共通する3つの支えとして紹介します。

- 支えとなる関係:自分のことを心から認めてくれる誰かとのつながりがあると、不思議に頑張れる力が湧いてくる。家族、友人、先生、時にはアニメのヒーローや自然など、様々な形の支えとなる関係がある。

- 将来の夢:「プロ野球選手になる」「苦しむ人の助けになりたい」など、将来の憧れや目標を描いたり、過去を振り返って自分の大切なものに気づけると、今が辛くとも、その将来に向けて困難と向き合う力を得ることができる。

- 選ぶことができる自由:休み時間の遊び、夕食のメニュー、着る服など、自分で選択できることの大切さ。ただし、お互いを認め合う自由であることが重要。

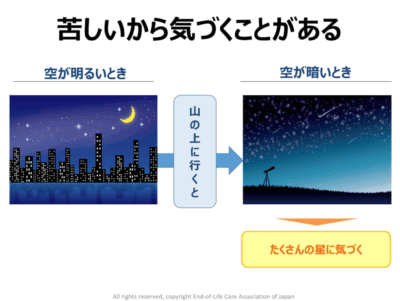

画像:「折れない心を育てる いのちの授業」教材より

そしてこれは応用編なのですが、「困難にはどんな意味があるんだろう」と聞いてみることもあります。 苦しんでいる時は、なぜこんな目に遭うのだろう、苦しみなんてない方がいいと普通は考えます。苦しみの渦中にある人には、向き合うことが難しい問いかもしれません。苦しむことはムダだと言う人もいます。

ただ、人生の先輩として子どもたちに伝えてみたいなと思うのは、どんなに嫌なことであっても、長い目で見るとものすごく大事な意味があることがある。それはその時にはなかなか気がつかない。 だからどうか慌てないで。今がどんなにつらくても、もしかするといつか大事な何かに気づくヒントになるかもしれないよ、ということです。

レッスン2:苦しむ人を前にして私にできること

レッスン1では自分の困難と向き合いました。今度は逆の発想で、お友達が困っている時に何ができるかを考えます。

我々の作成した動画を題材に、「苦しんでいる人は、自分の苦しみをわかってくれる人がいると嬉しい」ということを伝えます。

画像:教材動画「こころの声を聴いて」一場面

では、どんな人が「わかってくれる人」なのか。それは、自分の話を聴いてくれる人です。

どんなに経験を積んだとしても、他人の本当の苦しみをすべて理解することはできません。他者になることはできないし、本人の本当の思いはどこまでいっても分からない。しかし、相手が私を見て『わかってくれる人だ』と思ってくれることになら、可能性があるかもしれません。

つまり、「私が相手を分かる」のではなく、「苦しんでいる人が私を見て『この人はわかってくれる人だ』と感じる」ことが大切なのです。

ここで、「話を聴く」具体的な方法として「反復」という技術を紹介します。

反復とは、相手の言葉をそのまま返す技法で、相手の名前を入れて話すことも効果があります。なぜなら、「私」が「相手」を「分かる」=主語が私ではなく、「相手」が「私」を「わかってくれた」と思う=主語が相手だからです。

一般的に、うれしいなどプラスの気持ちを反復することは難しくはありません。しかし、たとえば「自分なんて」など、マイナスの気持ちを聴くと、優しさからか、「そんなことないよ」と否定したり励ましたくもなります。やっと言葉にできたかもしれない、その一言を否定されてしまえば、「この人にはわかってもらえない」と感じて、会話は終わってしまうかもしれません。

ここではまず、「〇〇さんはそう思うんだね。」と、「相手」を主語にする。「私」がどう思うかや、励ましではなく、その言葉を肯定する。本人が、目の前の私を「わかってくれる人だ」と思えたとき、「そうだよ」と首を縦に振る言葉とともに、次の言葉が出てくるかもしれません。

レッスン3:自分を認め大切にする

最後のレッスンでは、どんな時に自分を大切に思えるかを考えます。

バスケ部に所属する仲良し二人組の例を通して、誰かの役に立つことの喜びと、役に立つ・立たないに関係なく、自分の思いをわかってくれる人がいると思うと「こんな自分でもここにいてよい」という感覚が生まれ、自分を大切にできるということを学びます。

画像:「折れない心を育てる 折れない心を育てる いのちの授業」教材より

授業を通して伝えたいこと

―ありがとうございます。レッスン1で「支えとなる関係」という話がありました。家族とのつながりに難しさを感じていたり、役に立たなくても自分を認めてくれる人の存在はすごく嬉しい反面、それが自分には誰もいないと感じているお子さんはいらっしゃらないのかなと少し心配になってしまいました。

小澤さん)はい、そこは十分配慮しないといけないと思っていますが、少し学年が上になると、他の可能性があるのではないかと思っています。それは、もしあなたに支えとなる誰かがいなかったとしても、あなたは誰かの支えになれる、ということです。受け身として自分には何もないかもしれない、でも、自分が誰かの支えになれるかもしれないと考えると、また世の中が違って見えるかもしれません。

―他にも授業の中で気をつけられていることや、授業を通して伝えたいことがありましたら教えてください。

小澤さん)おっしゃるように、家族がいるから家族が支えだとは決めつけないようにしています。それはあくまで周りの思いであって、本人にとってその家族がものすごく苦痛に感じる人がいるかもしれませんし、1人1人自分にとっての大切なものは違うこと、 また発達段階によって見方も違ってくることなどは意識しています。

それから、私たちの人生は解決ができないことだらけのような気がしています。 それをなんとしてでも解決しようとしたり、解決できないのであればとその問題自体を無視したりすることで、居場所を無くし、追い込まれてしまっている子どもたちがたくさんいると思うんです。

私は命の限られた方々にたくさん出会ってきました。その方々から教えていただいてきたことがあります。それは、人はどんな人生を歩んできたとしても、最期までwell-beingを実感できる、幸せを見つけることができるということです。今を生きる子どもたちにも、その可能性はある。ささやかな喜びかもしれない、でもそれは、人との比較ではなく、その人にとって、大事な支えであることに気づいたとき、今を生きる確かな力になる。そう信じています。

まとめ

今回は、ELC協会代表理事の小澤竹俊さんと業務執行理事の千田恵子さんに、なぜ「折れない心を育てる いのちの授業」を子どもたちに届けるようになったのか、その背景や授業の構成、そして授業を通して子どもたちに伝えたいことについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- ELC協会はホスピス医療の経験を活かし、子どもたちに「生きること」の意味や幸せを伝える「折れない心を育てる いのちの授業」を展開している。

- 「折れない心を育てる いのちの授業」は苦しみから支えに気づく、わかってくれる人がいるとうれしい(苦しむ人を前にして私にできること)、自分を認め大切にすることを三つのレッスンで伝えるプログラムである。

- 苦しみの中で頑張る力になるのは、支えとなる関係、将来の夢、自分で選択する自由の3つがある。

- 人はどんな人生を歩んできたとしても、最期までwell-beingを実感できる、幸せを見つけることができる。子どもたちにも、その可能性はある。そう信じて、「折れない心を育てる いのちの授業」を伝えている。

後編はこちら:

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう