2025年6月10日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第26回が開催されました。

今回は、認定NPO法人バディチーム(以下、バディチーム)の理事長である岡田妙子氏をお迎えし、「家庭訪問型子育て支援とは──官民連携と地域住民の力で、制度と制度のはざまに取り組む」というテーマで、制度に乗り切らない家庭へのアプローチや、地域を巻き込む支援のあり方についてお話しいただきました。

イベントレポート第1回では、バディチーム立ち上げの経緯や訪問型支援における基本的な考え方、そして制度と制度の「はざま」にいる家庭にどのように支援が届くよう取り組んでいるのかを紹介します。

プロフィール:岡田 妙子氏

認定NPO法人バディチーム 理事長

精神科看護、音楽療法、企業の健康管理などの医療・健康関連職を経て、2007年NPO法人バディチームを設立。

行政との協働(委託)による「支援が必要な家庭への訪問支援事業(子育て世帯訪問支援事業など)」「食の支援事業」「里親家庭支援事業」、自主または民間機関との協働による「制度の狭間」にある家庭に対する訪問型支援事業・小さな居場所(ばうむ)事業 などを展開している。

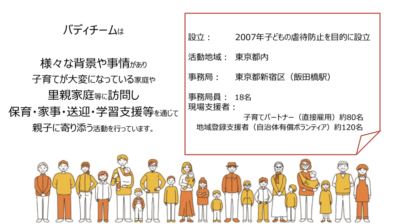

バディチームについて

こんにちは、バディチームの岡田です。

私たちは、子育てに困難をかかえる家庭を訪問して、保育・家事・送迎・学習支援などを行っています。「支援する」というよりも、「寄り添う」という姿勢を大切にしています。

現在、事務局スタッフは18名。現場で活動する子育てパートナーは約80名、地域の有償ボランティアが約120名います。日々、家庭に入り続ける実践を大事にしているチームです。

設立のきっかけは「子どもの虐待防止」

2000年に児童虐待防止法ができ、社会の関心が一気に高まりました。

当時、私自身も子育てをしていて、「子ども時代に大変な思いをしてきた人たちが、また親になったときに苦しんでいる」という現実をどうにかできないかと心を痛めていました。

そんな中で出会ったのが、実際に家庭を訪問する養育困難家庭を支援するホームヘルプサービスでした。現場に入ってみると、「訪問することでしか見えないもの」「継続して家庭に入ることで築ける信頼関係」があると実感しました。この活動をもっと広めたいと思って、2007年にバディチームを立ち上げました。

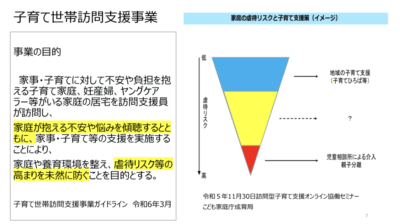

「子育て世帯訪問支援事業」とは?

2024年度から、こども家庭庁が新設した3事業のうちの1つとして始まったのが「子育て世帯訪問支援事業」です。家事や育児のお手伝いをするとともに、家庭の不安や孤立感に「寄り添う」ことが重視されています。この事業を活用して、バディチームでは現場支援者が定期的に家庭を訪問します。

対象は、育児や家事に不安や負担を感じている家庭や妊産婦さん、ヤングケアラーがいる家庭などです。虐待予防の視点からは、深刻な状況になる前に、いわゆる「イエローゾーン」を対象に、さまざまな困りごとを抱えたご家庭に訪問していきます。

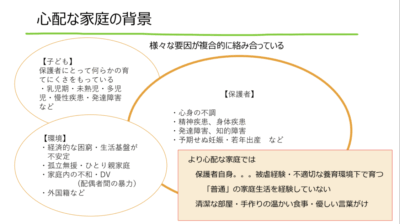

心配な家庭にある背景とは?

支援が必要な家庭には、いくつもの要因が絡み合っていることが多いです。

まず1つ目は「子どもに関すること」。これは、子どもの問題ではなく、保護者にとって何らかの育てにくさがあるという場合です。

2つ目は「環境的なこと」。経済的に厳しかったり、DVの影響があったり、ご家族が外国籍で支援にうまくつながれないというような背景です。

3つ目は「保護者に関すること」。精神的に不調やつらさを抱えている人や、病気や障害を抱え大変な状況であったり、そもそも保護者自身が不適切な環境のもとで育ってきたことで、いわゆる「普通の家庭生活」を知らずに大人になって、どうすればいいのかわからないまま子育てに向き合っている人もいます。

だからこそ、「誰かがそばにいてくれる」ということだけでも本当に心強いのです。

家庭に入って、どんな支援をしているの?

実際にどんなことをしているのか、具体的な支援内容をご紹介します。

まず、保育や送迎、遊びや学習のサポートなどです。

たとえば、産後うつで心身ともに疲れているお母さんの場合、たった2時間でも「眠れる」「ひとりになれる」時間があるだけで、気持ちがふっと楽になります。

不安が強いお母さんと一緒に家事をしたり、育児のお手伝いをします。

保育園への送り迎えも、私たちが担うことがあります。保育園に通うことで、子どもは安心してごはんを食べたり、友だちと遊んだりする時間が保障されます。

家事の支援もよくあります。

掃除や調理、買い物など、ご家庭の状況に応じて、できることを一緒に考えていきます。

家の中が片付かない、食材がない、調理器具がない、そんなご家庭でも工夫しながらやっていきます。たとえば、包丁には嫌な記憶があるということで、キッチンバサミだけで料理していることもあります。

精神的に不安を抱える保護者の方がいる家庭やひとり親家庭、祖父母と暮らす子どもたちの家庭など、支援が必要なケースは本当にさまざまです。

ただ、共通して大切なのは、「子どもに寄り添ってくれる大人がそばにいること」。話を聞いてくれる存在がいるだけでも、親にとっても子どもにとっても大きな安心につながります。

「あのとき親に支援があったら」――子どもたちの声から

家庭にどんな問題があっても、子どもが「助けて」と声を上げるのは、簡単なことではありません。

「自分が悪いのかもしれない」「こんなこと、誰にも言えない」と思いながら、必死でがんばっている子どもがたくさんいます。

そうした子どもたちが大人になってから言うのです。「あのとき、親に支援があったら、きっと何かが変わっていたと思う」と。

だからこそ、子ども本人だけでなく「親を支える支援」が本当に大切なのです。

まとめ

今回は、認定NPO法人バディチームの岡田妙子さんに、バディチーム立ち上げの背景や「子育て世帯訪問支援事業」の概要、そして実際に訪問型支援でどんなことができるのかを伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- バディチームは、「子どもの虐待をなくしたい」という思いからスタート。家庭に入ってこそ気づけることがあると実感し、支援を広げてきた。

- 2024年度から始まった「子育て世帯訪問支援事業」は、家事代行ではなく、保護者の不安に寄り添うための仕組み。

- 支援を必要とする家庭はさまざまで、「普通の家庭」を経験していないまま子育てに向き合っている保護者も多い。

- 訪問型支援では、保育や送迎、遊び相手、調理や掃除まで、その家庭ごとに必要なことを一緒に考えながら、寄り添う支援を行っている。

第2回では、地域の人たちの力を活かした支援の仕組みや、現場で活動する支援者の育て方についてご紹介します。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう