地域の居場所や学習支援で子ども・若者を支援していく中で、保護者や家庭自体が複雑な困難を抱えているケースに出会うことが少なくありません。

前編では、認定NPO法人さいたまユースサポートネット(以下、さいたまユースサポートネット)の副代表 金子由美子氏に、保護者支援の重要性や子ども・若者の居場所の保護者支援における役割、大切にしている視点などについてお伺いしました。

後編では、さいたまユースサポートネットで実際にどのような保護者支援の取り組みを行っているか、また「関わりを拒否する保護者にどう対応する?」など、保護者支援でよくあるお悩みについて、具体的な対応をお伺いします。

前編はこちら:

関連記事はこちら:

プロフィール:金子由美子氏

一般社団法人“人間と性”教育研究協議会代表幹事、一般社団法人日本思春期学会理事、NPО法人チャイルドライン支援センター理事、子ども支援センターピッピ理事など埼玉県内公立中学校養護教諭を務めた後、子ども・若者自立支援組織の理事を多数務める。さいたまユースには設立当初より理事として携わり、2016年より副代表、現在さいたま市若者自立支援ルーム南浦和所長。

さいたまユースサポートネットの保護者支援

ー具体的にどのような保護者支援を実施しているのか教えていただけますか。

まずは保護者会ですね。学校と同じような頻度で、学期に1回、年に3回実施しています。私たちから子どもたちの居場所での様子を保護者にお伝えすることもしますが、それ以上に保護者同士が顔が見える、話せる関係性になっていくことに意味があると感じています。

最初のころはなかなか話し出すことが難しい方もいらっしゃいます。しかし、回数を重ねるうちに保護者同士が顔見知りになって、誰かが「実はうちはこんな状況で困っていて」と話し出すと、「あ、それうちも同じような状況で」と少しずつ言葉が出てくるようになります。そうすると、お互いに良かった病院を紹介したり、就活事情を共有したり、保護者同士のピアサポートが生まれていきます。特に、居場所を通して子どもが少し回復してくると、保護者の方がスタッフ以外にも話ができるようになることが多いですね。

また、私たちの拠点では音楽発表会やスポーツ大会、文化祭など、学校で経験するような様々なイベントを実施しています。イベントごとであれば、普段保護者会にはなかなか足を運んでくださらない保護者も、「我が子の姿を見たい」と参加してくれたりします。そうすると、自然とスタッフと話す機会が設けられたりして、少しずつ信頼関係を養えたりします。

また、日常的な支援として、保護者から電話や面談の申し込みがあることも多いですし、送迎の際に「今ちょっとだけいいですか?」とお話されることもあります。そうした日々のやり取りの中で信頼関係を築いていくことで、困ったときに話せる相手と思ってもらえることが重要だと感じています。

さいたまユースのスタッフには、臨床心理士や元教員、福祉に詳しい者など、専門性のあるメンバーが揃っています。たとえば発達障害や知的障害のあるお子さんの相談については臨床心理士が対応しますし、学校のことは教員経験のあるスタッフに、家庭内の法的な問題があれば弁護士資格をもつスタッフに相談したりします。団体内でお互いの専門性を理解して、連携して対応していくようにしています。

さらに、保護者の心の回復のために、保護者自身の趣味活動ができるような地域の場に繋げたりもしていますね。前編でもお話ししましたが、ここにくるまでに子育てや家庭の問題を全て自分が悪いかのように責められてしまって、心が疲弊している方は多くいらっしゃいます。ですから、少し家庭の問題から離れて、保護者自身がダンスを習ったり、歌を歌ったり、楽しめるような場所が大切だと思っています。また、その場所で地域の人たちと繋がると、再び社会との繋がりができるようになり、それがその人にとってのセーフティーネットになっていきます。

また、保護者と子どもの困難が絡み合って複雑性を増している中で、ときには保護者と子どもを切り離して考えることも大切だと思っています。例えばDVの問題はお父さんとお母さんの関係性の問題なので、子どもを巻き込まずに、まずは一緒に相談窓口にいきましょう、という話をしたりします。保護者側にも、自分と子どもの問題を分けて考える意識を持ってもらう方が、解決の糸口に繋がりやすいケースもあると思います。

地域との連携が、多様な解決策につながる

ー地域の趣味活動ができる場にも繋げているということでしたが、その他はどのような地域の機関と連携されているのでしょうか。

地域性があるとは思いますが、地域の心の健康センターや障害者総合支援センター、教育相談室や自治体の福祉関係の窓口課、ハローワーク、若者サポートステーションなどとは、普段から交流をもつようにして緩やかなネットワークができあがっています。地域の関係者と情報交換をしたり、ケース会議を組むような事例は年々増えていますね。

保護者も子どもも、本当に様々な困難が重なり合って、やはり私たちだけでは解決できない課題を抱えていらっしゃるご家庭が非常に多いです。私たちの活動地域の近辺には難民の方など、日本語でのコミュニケーションが難しく、それ故に地域から孤立してしまう方もいらっしゃいます。

様々な困難に対応していくためには、私たちがどれだけ地域の様々な資源と繋がりをもてるかが鍵ですし、それが蓄積されて団体の力になっていくので、常日頃から地域の様々な方たちと関わるように努めているところです。

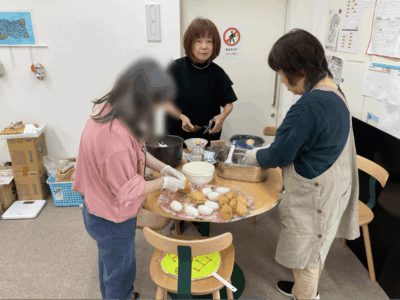

イベント準備の様子(提供:さいたまユースサポートネット)

こんなときどう対応する?保護者支援における拠点側の悩み

ーここからは、具体的な保護者支援におけるお悩みについて伺えればと思います。明らかに困窮している・保護者自身が課題を抱えている状況だが、人に話したくなかったり・援助的な関わりを拒んだりする方もいらっしゃいます。このような場合、どう対応できるとよいのでしょうか。

これまで色々なところで責められたり、否定されたりをしてきている方は、そうなってしまって当たり前だと思います。例にあげていただいているケースのみに当てはまる話ではないですが、保護者が相談しやすい環境のためにはやはりスタッフの多様性は非常に重要だと考えています。

これは学校の若い先生などにもよくあるケースなのですが、同年代や自分より若いスタッフに悩みを相談するのは、「弱みを見せたくない」という気持ちや「あなたに何がわかるの」という気持ちが働いてしまって、なかなか難しいことがあると思うんですね。それが、年上であれば意外とすっと話してくださる、ということがあったりします。

例えば、なかなか心を開いてくれない保護者の方に、私が保護者会の時に近づいていって、「私は元保健室の先生でね」なんて話をすると、「実は私、学生のころ保健室登校で、保健室の先生によく話を聞いてもらったんです」と話し出すようなパターンもあったりします。

だからこそ、地域の退職された方なども含めて多様な年齢・バックグラウンドの方々が居場所に関わっていることが、とても大切だと思っています。さいたまユースサポートネットには、折り紙だけ教えにきてくれる近所のおばちゃんや、囲碁将棋だけしにくるおじいさんなんかもいて、意外とそういう方にぽろっと本音を話されることがあるんです。

その方たちは、臨床心理士のような専門性があるわけではないですが、折り紙をおりながら、愚痴のような話をしながらだからこそ、困りごとを共有できるということがあるんです。すぐに解決の糸口がなくても話せる相手が見つかって、繋がり続けられるだけでもとても意味があると思っています。

ー多様性があることで、保護者の方も居場所・相談相手を見つけやすい場になっていくのですね。他の事例として、保護者会など複数の保護者が集う場では、保護者同士の関係性が難しかったり、トラブルが起きることもあると思います。そういった状況には、どのように関わっていらっしゃいますか。

そうですね、当然そういうこともあります。小学生なんかだと、子ども同士のいたずらや喧嘩の仲裁に入ろうとして、保護者同士がヒートアップしてしまうようなこともありますね。保護者同士の中に、お互いの属性に対する偏見があるようなこともあります。

価値観の違いもあるのですぐの解決策はないと思うのですが、その中でも保護者同士が共感・共有できる経験を増やしていけると良いのかなと思います。例えばさいたまユースでは子どもたちに向けて、劇団の方に来ていただいて演劇ワークショップをやったり、怒りを別の言葉に言い換えるアサーションのワークショップをやったりするのですが、そこに保護者も巻き込むことがあります。一緒に面白い体験を共有していると、意外と普段は話さない人同士がコミュニケーションをとっていたり、ワークショップ自体が保護者自身のコミュニケーションスキルにも役立ったりします。

それ以外にも遠足だったりバーベキューだったり、実は保護者自身も子ども時代に経験していなかったりするので、そういう場に巻き込んで、一緒に楽しいことを体験して共有することで保護者同士の関係性がよくなっていったり、お互いを尊重することができるようになっていきます。

ー対応しているスタッフのケアについてもお聞きしたいです。保護者から怒りの矛先を向けられたり、きつい言葉を投げられたりしてスタッフが疲弊してしまうこともあると思うのですが、どのようにスタッフの心のケアをされているのでしょうか。

まずは絶対に1人で抱え込まないことが大切なので、スタッフ同士の共有の場は必ず設けるようにしています。また、しばらくはその保護者に対応するスタッフを変えたり、役割分担をして臨むこともあります。

そして、「その保護者が本当に怒っていたこと・思っていたことは何なのか」をスタッフ同士で話し合って分析するようにしています。その人の言動を紐解いていってみると、本当に怒りを抱えているのはスタッフに対してではなくて、社会から自分が蔑ろにされている現状だったり、パートナーに対する不満だったりして、実は言葉のきつさほどこちらを攻撃しているわけではないこともあります。

例えば、保護者から「うちの子は日曜日が一番手を焼いているのに、なんで日曜日も開けてくれないの」と強く責められて、ガチャンと電話を切られてスタッフが傷ついてしまう、みたいなことがあったりするのですが、日曜日に拠点を開けられないというのは組織の問題であったり、委託の仕様の問題であったりします。午後5時をすぎると学校や自治体は連絡がつかなくなってしまうので、そちらに対する不満を拠点のスタッフにぶつけていることもあります。

そうやって整理をしていくと、実は個人に対して攻撃をしていることってあまりないんですよね。その人が何に対して怒っているのかが分かれば、スタッフも個人攻撃をされたという気持ちが和らぎますし、解決すべき問題も見えてくるようになります。

地域の居場所は怒りの矛先をぶつけられやすい場ではありますが、言い換えればその分、保護者が何でも受け止めてくれる場所と認識していて、問題を発見しやすいということになります。だからこそ、表出している言動で判断せず、その人が本当に願っていることは何なのかをしっかりと話し合うようにしていますね。

ー最後に、今後保護者支援において力を入れていきたいことなどがあれば教えてください。

そうですね、一つはより保護者同士の繋がり・ピアサポートを促進していきたいというのはあります。やっぱり、今現在この地域の中で子どもを育てていくっていうことに関しては、私たちよりも現役の保護者の方が色々な情報を持っているんですね。このお医者さんが良かったとか、子ども同士のトラブルがあったとき相手の保護者とこういう話をしたらうまくいったとか、各市町村の支援事情などについては、私たちが保護者の方から学ぶことも多々あります。

あとはやはり、地域の様々な方との繋がりですね。裾野が広がるほど、私たちの子どもの居場所がより豊かになり、できる解決策も広がっていくので、地域と常日頃からさまざまな繋がりを作っていくということは、今後も引き続き取り組んでいきたいです。

まとめ

今回は金子さんに、実際の保護者支援の取り組みや、保護者支援でよくある拠点側のお悩みについて、具体的な対応を伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 保護者会などを通して、保護者同士のピアサポートを生み出すことを重要視している

- 保護者を趣味活動ができる地域の場に繋げることが、保護者の心や地域とのつながりを回復につながり、セーフティネットの構築につながる

- 様々な困難に対応していくためには、地域の居場所が様々な地域資源と繋がりをもつことが重要

- 保護者が相談しやすい・居場所を見つけやすい場にするためには、スタッフの多様性が重要

- 保護者同士が楽しい体験を共有することが、お互いの関係性の良化や理解促進につながることがある

- 保護者が何に対して怒っているのかを分析すれば、解決すべき問題が見えてくる

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう