2025年3月8日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第25回が開催されました。

今回は、一般社団法人青草の原(以下、青草の原)の代表理事である藤田琴子氏をお迎えし、「泊まれるみんなの家『れもんハウス』で、地域のセーフティネットをつくる|居場所×子どもショートステイの実践」というテーマで、「れもんハウス」での実践や藤田氏の知見・お考えをお話いただきました。

イベントレポート第3回では、れもんハウスでショートステイを実施する意義や受け入れ実績、れもんハウスで行っている工夫についてお話しいただきます。

連載第1回・第2回はこちら:

プロフィール:藤田 琴子氏

一般社団法人青草の原 代表理事

1992年東京生まれ、横浜育ち。好きなことは旅をすることと、人と話すこと。旅先や人との出会いから児童労働、難民、戦争、貧困などに関心を持つようになる。国際基督教大学卒業前に社会福祉士という仕事を知り、卒業後は専門学校で1年間社会福祉を学び、社会福祉士となる。母子生活支援施設の支援員として、DV・虐待・貧困・障害など様々な事情で入所した親子と生活の場で関わってきた。児童相談所の一時保護所を子どもたちにとって安心できる場にするために任意団体「いちほの会」を2019年に設立。保護所の職員や入所経験者などが交流して意見交換をする場づくりなどを行なっている。2021年、施設で働く中で「家族」を少し離れられる時間や場所の必要を感じ、「れもんハウス」を開き、一般社団法人「青草の原」設立。

れもん型ショートステイの意義

画像:一般社団法人青草の原

子どもにとっての意義

れもんハウスの子どもショートステイでは、幼児から小中学生まで来ていますが、特に小中学生にとっては比較的年齢の近いお兄さん・お姉さんが一緒に過ごしてくれる貴重な機会です。

家でやったら怒られることも、れもんハウスでは面白がって一緒にやってくれるなど、普段は触れられないいろいろな価値観を知ることができます。また、自分の話をじっくり聞いてもらえる機会にもなっています。

保育園や学校にいつも通り通えるのも良い点の一つです。協力家庭では送迎も行うため、登録メンバーがショートステイで来た子どもと朝一緒にれもんハウスを出発して、保育園や学校に送り届けてから仕事に向かいます。いつも通り保育園や学校に通えるため、親子ともに安心してショートステイを利用できます。

協力家庭登録メンバーにとっての意義

協力家庭登録メンバーにとっても、複数人で子どもを預かるオープンな子育てを体験できるいい機会です。れもんハウスの登録メンバーは子育て経験のない20代・30代が多いため、一人ひとりが違った視点で子育てに携わることができます。

また、れもんハウスでの生活を通した、大人同士の新しい出会いや繋がりもあります。子どもの寝かしつけが終わった後に登録メンバー同士で話をする時間があるので、そこでいろいろな話をする人も多いです。

保護者にとっての意義

保護者の方は、施設に対してネガティブなイメージが強いと「施設に預けるくらいなら自分で頑張る」という考えになってしまったり、一方で一般の協力家庭に預けるのも子どもが取られてしまうような気持ちになって抵抗を感じるということがあります。

そんな中でれもんハウスは、ちょうど施設と一般家庭の中間のようなイメージで、預けるハードルがそこまで高くならないようです。なかには、いつもれもんハウスに来るうちにショートステイのことを知って利用する親子もいます。

初めて利用する場合でも、施設より家らしさがあり、なおかつSNSなどである程度様子がわかるれもんハウスなら、そこまでハードルが高くなりすぎず利用しやすいのではないかと思います。

れもんハウスはショートステイ利用時以外でも気軽に立ち寄れる場所でもあるので、ショートステイを利用した保護者の方が自分だけで来ることもあります。いろいろな人と話すことで子育ての愚痴やストレスも解消できますし、定期的に実施しているイベントを通してれもんハウスやれもんハウスに関わるいろいろな人との信頼関係を築いていけるのも良い点だなと思っています。

地域にとっての意義

こうした関わりが、地域の見守りや辛くなったときに頼れる存在になることに繋がります。実際にれもんハウスのショートステイを通じてイベントにも参加してくれるようになり、子育てで辛くなったときにお母さんだけ利用してくれたご家庭もあります。地域にとってもこのような取り組みがあることで良い循環が生まれると思います。

また、普段子育てに関わることがない人や子ども・子育て家庭に関わることがない人も、れもんハウスを利用して子育てを体験しています。

子育ての面白さやもどかしさ、ときにはいらだちもあることを実感できる場であり、親子の苦労や子育てに悩む保護者の方の気持ちを想像したり共感できたりする場になっていると思います。

親子ショートステイ

れもんハウスでは、2023年度から親子でのショートステイの受け入れも開始しました。

親子ショートステイは、子どもだけを預けたり子どもと離れたりするのが不安な親、親と離れるのが不安な子どもが一緒に泊まれる制度になっています。

実際に親子ショートステイを始めて感じたのは、子どもよりも親のほうが喋りたいことがたくさんあったんだなということです。

ショートステイでは、子どもの面倒を見ている間に親御さんが1人で自由に過ごせるような時間を作ることが重要だと思っていたのですが、実際には親御さんはずっとリビングで他の大人たちといろいろな話をして楽しんでいました。帰るときには「久しぶりに大人と話せた」と話す親御さんも多いです。こうした人との関わりや繋がりがエネルギーになっていくんだなと感じる出来事でした。

また、1日を通した親子の様子を見られるため、親子間の関わりでつまずきそうなポイントや辛さを引き起こしそうな言動をこちらが認識することができます。こうした気づきは、記録して親御さんにお伝えすることもあります。

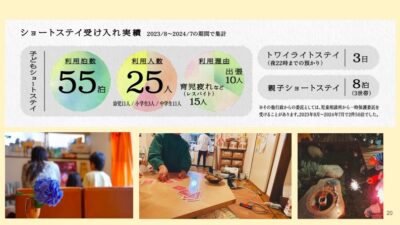

れもんハウスでのショートステイ受け入れ実績

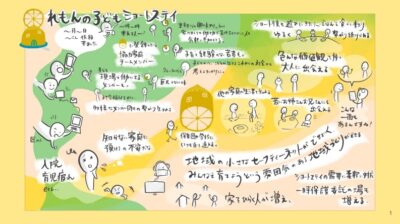

子どもショートステイや親子ショートステイを含めた、2023年からの1年間の受け入れ実績は下図の通りです。

画像:一般社団法人青草の原

ショートステイを利用した子どものなかには、きょうだいでの利用や発達に特性がある子どももいました。こうした子どもは、一般の家庭だとスペースや専門知識の有無などの問題があり、受け入れが難しいことがあります。れもんハウスでは、こうした子どもも含めて受け入れ可能である点が強みです。

また、親子ショートステイは、オープンにしている事業ではなく子ども家庭支援センターのケースワーカーさんが親御さんに提案してくれるものなので、受け入れ実績としては少なめになっています。

そして、ショートステイではありませんが、児童相談所からの一時保護委託の受け入れも行いました。他の子ども支援機関から連絡を受けて、一時保護委託としてれもんハウスで受け入れをしたケースもあります。

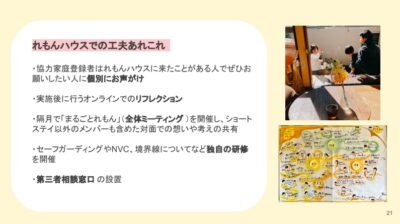

れもんハウスでの工夫

画像:一般社団法人青草の原

最後に、れもんハウスでの取り組みを行う上で工夫している点をご紹介します。

れもんハウスの協力家庭登録メンバーやホストメンバーは、基本的にれもんハウスに来たことがある人でこちらからお願いしたい人にオファーする形にしています。公募はしていませんが、れもんハウスに来る人が別の人を紹介してメンバーになるケースもあります。

また、ショートステイ中の引き継ぎミーティングのほかに、ショートステイ実施後にもオンラインでのリフレクション(振り返り)を行います。子どもについての振り返りだけでなく、自分が期間中に何を感じたのか、感情がどう変化していったのか、自分たちにとってこの経験にどういう意味があったのか、といった自分たちを軸にした振り返りも行い、メンバー同士で共有して学びや気づきをシェアしています。

さらに、隔月で「まるごとれもん」という全体ミーティングを開催しています。ここでは、青草の原事務局や「イルひと」、ホストメンバー、協力家庭登録メンバーなど、れもんハウスを運営する人が集まります。その時々で異なるお題について話し合いながら、一緒に顔を合わせてご飯を食べる時間を作っています。まるごとれもんでは、れもんハウスで大切にしたいことや価値観について深掘りすることもあり、話し合いの内容をグラフィックレコーディングでまとめてその場にいないメンバーにも共有するようにしています。

セーフガーディングやNVC(非暴力コミュニケーション)、自分と他者との境界線などをテーマにした独自の研修も行っています。

特にセーフガーディングについては、2年前に第三者相談窓口を設置するなどして、青草の原でも対策に努めています。子どもも大人もそれぞれの尊厳が守られることを大切にしたいという考え方を、来てくれる人はもちろん、場をひらく側の人にも伝え、れもんハウスを利用する人が意識できるように研修を実施しています。

ショートステイを広げたいとお考えの方へ

れもんハウスだけでなく、さまざまな地域・団体でいろいろな形のショートステイが実践されています。

ショートステイに興味を持ってくれた方やショートステイを実際に始めたいと思っている方は、ぜひこちらのショートステイ情報交換のオープンチャットにご参加ください。

画像:一般社団法人青草の原

まとめ

今回は、青草の原 代表理事の藤田さんに、れもんハウスでショートステイを実施する意義やれもんハウスで行っている工夫について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- れもんハウスでのショートステイは、特に小中学生にとっては比較的年齢の近いお兄さん・お姉さんが一緒に過ごしてくれる貴重な機会であり、普段触れられない価値観を知れたり、自分の話をじっくり聞いてくれたりする機会でもある。

- 保護者にとっては、れもんハウスは施設と一般家庭のちょうど中間のようなイメージで、預けるハードルがそこまで高くない。利用後もイベントなどを通して関わりを継続できるという強みがある。また、子どもだけを預けたり子どもと離れたりするのが不安な親、親と離れるのが不安な子どもが一緒に泊まれる親子ショートステイも実施している。

- 協力家庭登録メンバーにとっては、いろいろな人と一緒に子育てに関われる機会であり、オープンな子育てを体験できる。

- こうした場が地域にあることで、地域での見守りや辛くなったときに頼れる存在になれることに繋がる。

- れもんハウスでは、定期的なミーティングや振り返りを行い、その内容やそこで得られた気づきを全員でシェアしたり、さまざまな研修を実施したりすることで、れもんハウスで大事にしたいことや価値観を常に共有して場づくりをしている。

最終回となる第4回では、参加者からの質疑応答の様子をお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう