2025年3月8日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第25回が開催されました。

今回は、一般社団法人青草の原(以下、青草の原)の代表理事である藤田琴子氏をお迎えし、「泊まれるみんなの家『れもんハウス』で、地域のセーフティネットをつくる|居場所×子どもショートステイの実践」というテーマで、「れもんハウス」での実践や藤田氏の知見・お考えをお話いただきました。

イベントレポート第2回では、れもんハウスで実施している新宿区子どもショートステイについてお話しいただきます。

連載第1回はこちら:

プロフィール:藤田 琴子氏

一般社団法人青草の原 代表理事

1992年東京生まれ、横浜育ち。好きなことは旅をすることと、人と話すこと。旅先や人との出会いから児童労働、難民、戦争、貧困などに関心を持つようになる。国際基督教大学卒業前に社会福祉士という仕事を知り、卒業後は専門学校で1年間社会福祉を学び、社会福祉士となる。母子生活支援施設の支援員として、DV・虐待・貧困・障害など様々な事情で入所した親子と生活の場で関わってきた。児童相談所の一時保護所を子どもたちにとって安心できる場にするために任意団体「いちほの会」を2019年に設立。保護所の職員や入所経験者などが交流して意見交換をする場づくりなどを行なっている。2021年、施設で働く中で「家族」を少し離れられる時間や場所の必要を感じ、「れもんハウス」を開き、一般社団法人「青草の原」設立。

れもんハウスの子どもショートステイ

れもんハウスでは、れもん留学の一部としてショートステイを実施しています。

画像:一般社団法人青草の原

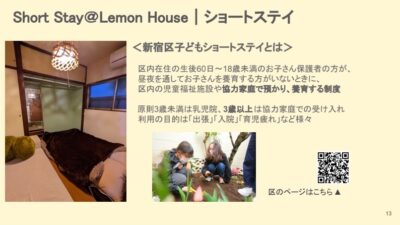

子どもショートステイは、一般的に施設内の部屋を利用して実施している自治体が多いですが、新宿区の場合は原則3歳未満は乳児院、3歳以上は協力家庭と呼ばれる一般の家庭での受け入れとなっています。これは、新宿区に3歳以上の子どもの受け入れができる施設がないことが要因です。

また、受け入れる子どもの条件は「新宿区内在住の生後60日〜18歳未満」となっています。自治体によっては小学生までなどの条件がありますが、新宿区は18歳未満まで利用可能です。

利用する目的としては、保護者の出張や入院、育児疲れなどさまざまで、なかでも一番多いのが育児疲れです。

れもんハウスには、新宿区に協力家庭として登録している40〜50人ほどのメンバーがいて、シフトを組みながら子どもを受け入れる形でショートステイを実施しています。多くが20代・30代で、子育て経験のないメンバーも多数登録しています。

いろいろな動機で子育てに関わりたいと思っていた人、里親をやりたかったけど自宅の間取りでは難しいと断られてしまった人、れもんハウスでショートステイを利用する子どもと触れ合って興味を持った人など、登録のきっかけはさまざまです。れもんハウスに通ってくれている人の中から個別に登録を打診するケースもあります。

また、登録メンバーのほとんどは新宿区在住ではありませんが、新宿区にあるれもんハウスでのショートステイ受け入れであれば、メンバーが新宿区在住でなくても問題ないと区から許可をもらっています。

協力家庭での子どもショートステイ

新宿区では、子どもショートステイを実施する施設がないため、多くの家庭が協力家庭として登録されています。

ショートステイの利用希望があった場合には、新宿区子ども総合センターから協力家庭に受け入れ調整の連絡が行き、可能であれば協力家庭でのショートステイが実施されます。

協力家庭になるためには、自治体が実施する研修の受講が必要です。

例えば新宿区では、新宿区子ども総合センターが協力家庭認証研修や登録研修を実施しています。保育士資格や教員免許、社会福祉士資格など子どもに関わる資格を持っている場合は半日の登録研修のみ、持っていない場合は研修と学童での実習がそれぞれ1日ずつの計2日間で完了します。このほかに、受け入れ先となる協力家庭への訪問や面談があります。

れもんハウスの子どもショートステイ受け入れの流れ

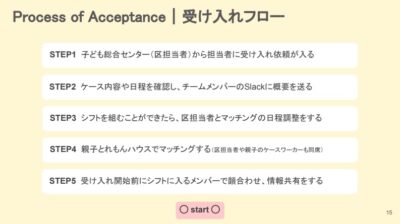

れもんハウスで新宿区子どもショートステイを受け入れる際の流れは、このようになっています。

画像:一般社団法人青草の原

新規利用の場合は、受け入れ前に親子や担当のケースワーカー、新宿区子ども総合センターの担当者らと、れもんハウスで顔合わせを行います。

ここで、子どもはれもんハウスの雰囲気や過ごし方を知ったり、保護者の方に子どもと過ごす際に気をつけることなどを聞いたりして受け入れ準備をしていきます。普段のれもんハウスでの取り組みや過ごし方についても、ここで説明をしています。

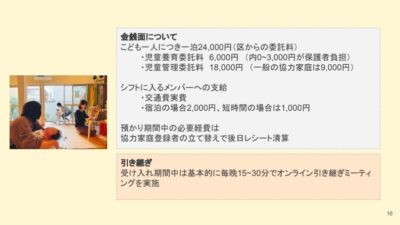

子どもショートステイ受け入れに関する金銭面(2025年3月現在)

ここからは具体的に、新宿区子どもショートステイの受け入れに関して発生する金銭面についてご紹介します。

画像:一般社団法人青草の原

子ども1人の受け入れで、1泊24,000円が新宿区から委託料として支払われます。

なお、れもんハウスは2人以上の協力家庭登録メンバーで受け入れをしていることもあり、一般の協力家庭に支払われる委託料とは「児童管理委託料」が異なっています。来てくれている人の食費や場を維持するための家賃、ショートステイをコーディネートするための人件費などを考慮して、新宿区に委託料の調整をしてもらいました。

委託料からは、シフトに入るメンバーへ交通費(実費)を支払うほか、宿泊の場合は2,000円、宿泊せず数時間過ごす場合は1,000円と金額を決めて支給しています。また、預かり期間中の食費や出かけた際の交通費・入場料といった経費は、一旦登録メンバーで立て替えてもらい、後日レシートで精算します。

ショートステイを担当するメンバーの入れ替わりもあるため、受け入れ期間中は基本的に毎晩15〜30分オンラインで引き継ぎミーティングをしています。そこでは、その日の出来事や子どもに関する気づきをみんなで共有します。

まとめ

今回は、青草の原 代表理事の藤田さんに、れもんハウスで実施する新宿区子どもショートステイについて伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- れもんハウスでは、新宿区の協力家庭に登録している40〜50人ほどのメンバーがいて、シフトを組みながら子どもを受け入れる形で子どもショートステイを実施している。

- れもんハウスの協力家庭登録メンバーは、20代・30代が多く、子育て経験がない人もいる。

- 子どもショートステイの利用目的は、育児疲れが一番多い。

- 新規利用の場合は、受け入れ前に親子や担当のケースワーカー、新宿区子ども総合センターの担当者らと、れもんハウスで顔合わせを行い、マッチングすれば受け入れている。

- 子どもショートステイ受け入れにより区から委託料が支払われ、食事やお出かけ費、メンバーの活動費などをまかなっている。

第3回は、れもんハウスでショートステイを実施する意義や受け入れ実績、れもんハウスで行っている工夫についてお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう