2025年8月7日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第27回が開催されました。

今回は、NPO法人CoCoTELI(以下、CoCoTELI)の理事長である平井 登威氏をお迎えし、「精神疾患の親をもつ子どもをひとりにしないーNPO法人CoCoTELIの取り組みー」というテーマで、CoCoTELIの実践や平井氏の知見・お考えをお話いただきました。

イベントレポート第2回では、CoCoTELIのVision・Missionや具体的な活動内容についてお伝えします。

連載第1回はこちら:

プロフィール:平井登威 氏

NPO法人CoCoTELI 理事長

2001年8月静岡県浜松市生まれ、関西大学4年生。精神疾患の親をもつ子ども・若者の支援を行うNPO法人CoCoTELI代表。幼稚園年長時に父親がうつ病になり、名前のつかない困難や虐待、情緒的ケアを経験。精神疾患の親をもつ子ども・若者支援の土壌をつくるために日々奮闘中。ForbesJAPAN 30 UNDER 30 2024「世界を変える30歳未満」30人に選出。

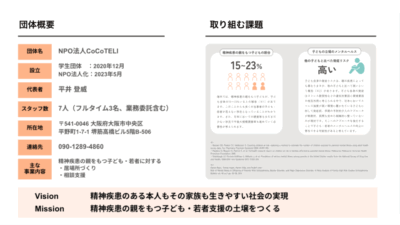

CoCoTELIの団体概要とVision・Mission

現在CoCoTELIでは、7名ほどのスタッフがフルリモートで活動しています。

CoCoTELIのVisionは「精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会の実現」で、Missionは「精神疾患の親をもつ子ども・若者支援の土壌をつくる」です。

私たちは精神疾患の親をもつ子ども・若者支援をしていくなかで、具体的な支援をしていくために親と子どもの対立構造をつくるのではなく、親も生きやすい社会を実現したいと考えています。

精神疾患の親をもつ子ども・若者支援となると親の立場にある人が悪く見えてしまいがちですが、親も精神疾患になりたくてなったわけではなく、子どものことを大切に考えたくても精神疾患によってそれが叶わないというケースも多いです。実際に親の苦しみの背景には、いろいろな社会的な構造による不利益があると思っています。

精神疾患の親をもつ子ども・若者支援をするときに「精神疾患の親をもつ子どもはかわいそうな存在だから支援すべき」として親と対立させてしまうと、いざ支援につなげようとしても親が子どもをそんな団体につなげようと思えず、結果的に継続的な支援につながりづらいです。

そのため、私たちCoCoTELIはどうやって精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくっていくのかという点をひたすら追っていきたいと思っています。

「精神疾患の親をもつ子どもはかわいそう」「親は何をしているんだ」と思うこと自体は悪いことではなく否定するつもりもありません。しかし、具体的な支援や目の前の一つひとつの家庭を見つめてみたとき、その考え方を前提として介入することで目の前の子どもたちが不利益を被る可能性があるという点をここでお伝えできたらと思います。

CoCoTELIの活動内容

ここからは、CoCoTELIの活動内容についてお話していきます。

現在CoCoTELIでは、住む地域が関係ないオンライン上で精神疾患の親をもつ子ども・若者を対象とした居場所づくりや相談支援、情報発信などをおこなっています。ここには、沖縄から北海道まで10〜27歳くらいの子ども・若者が集まってくれています。

オンラインでの居場所づくりにしたのは、精神疾患の親をもつ子ども・若者を支援する既存の枠組みが少ないからこそ、住む場所に関係なく参加できることがとても大切だと思ったからです。どこかの居場所に通うとなった場合は時間的・金銭的な負担がかかりますが、ファーストステップとしての参加のハードルを低くするために、どこからでも・いつでも参加しやすいオンラインから活動を始めました。

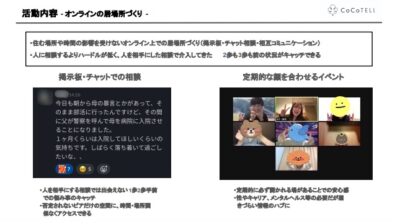

オンラインの居場所づくり

オンラインの居場所では、Slackというツールを使って交流しています。現在の参加者は100人弱です。

いつでも使えて悩みを吐き出せる掲示板やDMによるチャット相談があり、月に10回ほどスタッフやピアサポーター(養成講座を終了し、ボランティアで活動に関わる人)を中心にイベントも開催しています。

イベントでは顔を合わせて雑談するもののほか、月に1回悩みに特化した場を設けて話を聞いています。当事者の子ども・若者からのアイデアを取り入れてイベントを開催することもあり、いろいろな悩みや想い、好きなことなどを共有する場が設けられています。

Slack上には「不安・悩み共有ルーム」や「今日のハッピー」などさまざまなチャンネルがあり、人に言えない悩みを吐き出せたり趣味のことをほかのメンバーに話したりできるようになっています。

チャットの内容的にスタッフや支援が介入する必要があるときは、DMにつなげて直接話を聞いたり、相談支援に入ったりすることもあり、ソーシャルワーカーやピアスタッフ(当事者でありつつ、有給職員として支援の現場に入っている人)につなげて次の支援を考えていきます。

ただ、オンラインの居場所は私たちとしても現状あまりうまくいっているわけではなく、解決すべき課題はたくさんあると思っています。

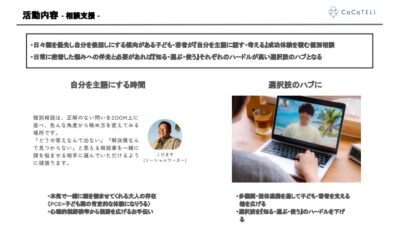

相談支援

私たちが行う相談支援は、初めて支援につながる子ども・若者が多いのが特徴です。

精神疾患の親をもつ子ども・若者は、自分の意思決定が求められる場面でも親のメンタルヘルスを気にして、親が心理的に安定する選択肢を無意識に取ることが多く、結果的に自分のやりたいことがわからなくなったりNOということができなかったりしていると感じています。

そこで、まずは安全安心な環境で否定されることなく自分を主語にして話せる場を作ることが、その後の支援を考える上でも非常に重要だと考えています。

そのため、相談支援では、当事者として似たような経験をもつピアスタッフとソーシャルワーカーなどの専門職と相談者の3人で話をする機会を作ることを大切にしています。

ピアスタッフは、相談者と似た経験をもつ人として会話に参加することで相談者の心理的ハードルを下げるという役割を果たしていて、話の中で共感を示すことで相談者をエンパワメントできるというメリットもあります。

私たちはオンラインでの相談支援なので、具体的な支援を考えたときに相談者が住む地域の支援機関に直接つなげるという関わり方は難しいです。

しかし、オンラインでもソーシャルワーカーなどの専門職と話す機会をもつことで「ソーシャルワーカーって言っても普通の話しやすい大人なんだな」という印象を持ってもらい、その地域の支援機関に相談するハードルを下げられたらと思っています。実際に私たちスタッフはオンラインで、相談者とその地域の支援機関はオフラインでつながって、他団体と連携しながら支援を進めていくこともあります。

また、すでに支援機関につながっている場合でも、支援機関と相談者の間に入って相談者の思いや意見を代弁するアドボケイトのようなニーズにも対応しています。

オンラインで私たちが悩みをもつ子ども・若者とつながることで、さらにその先の地域の支援につながるためのワンクッションになって支援を受けやすくするという役割を果たせていると思います。

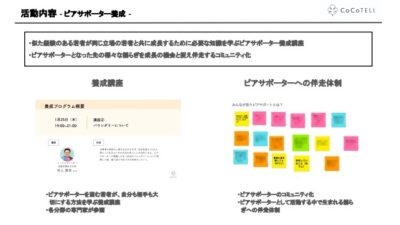

ピアサポーターの養成

「自分と似た経験をしている子たちの助けになりたい」と言ってくれる子ども・若者に、自分も相手も大切にするコミュニケーションの仕方や境界線の引き方といったピアサポーターになるために必要な知識を学べる機会を保障しています。

また、ピアサポーターになった先に起きる揺らぎや悩みに伴走するコミュニティがあり、ピアサポーターになって終わりではなくその先も見据えた支援体制を整えています。

Webメディア

Webメディアでは、当事者の経験談や社会保障・精神疾患といったキーワードに関する専門家の知見などを届ける活動をしています。

ここでは「相談しなくても良い」ということを掲げているのが特徴です。

精神疾患の親をもつ子ども・若者の悩みは相談すること自体ハードルが高いですし、勇気を出して相談した先で傷つかない保証はありません。相談して傷ついた経験をもっている人もいるなかで、「気軽に相談してください」とは簡単に言えないなと思っていました。

Webメディアで情報発信やロールモデルの提示などをすることで、CoCoTELIのホームページまではたどり着いたけど相談できない人が相談しなくても必要な情報を得られればいいなと考えています。

最近では検索からの流入で相談に至るケースも増えてきていて、当事者とつながる手段の一つとして可能性を感じているところです。

2024年度までの活動実績

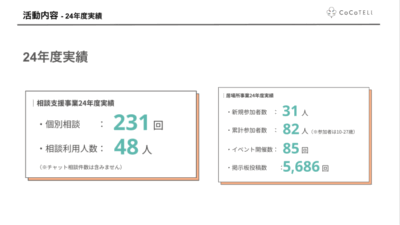

学生団体時代から今までの活動実績はこのようになっています。

個別相談支援の回数は200回超・居場所の新規参加者数約30名と、着実に支援の輪が広がりつつあります。

※24年度活動・会計報告書

▼PC用

▼スマホ用

まとめ

今回は、CoCoTELI 理事長の平井さんに、CoCoTELIのVision・Missionや具体的な活動内容について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- CoCoTELIでは、精神疾患の親をもつ子ども・若者の具体的な支援をしていくために、親と子どもの対立構造をつくるのではなく、親も生きやすい社会を実現したいと考えている。

- 現在CoCoTELIでは、住む地域が関係ないオンライン上で精神疾患の親をもつ子ども・若者を対象とした居場所づくりや相談支援、情報発信などをおこなっている。

- 精神疾患の親をもつ子ども・若者を支援する既存の枠組みが少ないからこそ、住む場所に関係なく、ファーストステップとして気軽に参加できることがとても大切だと考えてオンラインでの活動をしている。

- 具体的な活動内容としては、チャットでいつでも悩みを吐き出したりDMで相談できる居場所づくりやピアスタッフと専門職の3人で話せる相談支援、ピアサポーター養成、Webメディア運営などがある。

第3回では、活動を通して感じている当事者の課題感・支援の難しさやCoCoTELIの活動で大切にしていること、今後の展望についてお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう