近年、不登校の児童生徒数や子どもの自殺が過去最多を更新するなど、子どもたちの「生きづらさ」が社会課題としてますます浮き彫りになっています。

支援の現場でも、自己肯定感の低さや孤立感を抱える子どもたちと向き合う中で、「どうすれば子ども自身が“生きること”に希望を持てるのか」と葛藤する支援者も多いのではないでしょうか。

今回は、ホスピス医として限られた命と向き合ってきた経験をもとに、人生における“幸せ”を支える取り組みを行ってきた一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会(以下、ELC協会)代表の小澤竹俊氏と、業務執行理事の千田恵子氏にお話を伺いました。

後編では、「折れない心を育てる いのちの授業」を受けた子どもや先生の反応、お二人がこの取り組みに感じている希望や今後の展望についてご紹介します。

前編はこちら:

プロフィール:小澤 竹俊 氏

1963年東京生まれ。世の中で一番、苦しんでいる人のために働きたい と願い、医師を志し、1987年東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。 1991年山形大学大学院医学研究科医学専攻博士課程修了。救命救急センター、農村医療に従事した後、1994年より横浜甦生病院 内科・ホスピス勤務、1996年にはホスピス病棟長となる。2006年めぐみ在宅クリニックを開院、院長として現在に至る。「自分がホスピスで学んだことを伝えたい」との思いから、2000年より学校を中心に「折れない心を育てる いのちの授業」を展開。2013年より、人生の最終段階に対応できる人材育成プロジェクトを開始し、多死時代にむけた人材育成に取り組んでいる。

プロフィール:千田 恵子 氏

プロフィール:千田 恵子 氏

生まれてから最期を迎えるまで、そしてその後も、大切な存在と認め合える社会を目指し、小澤竹俊とともに2015年法人設立。尊厳を守り最期まで関われる人材の育成と、子どもの頃からの教育を通して自他をケアし合えるコミュニティの醸成に全国で取り組む。上智大学在学中、英語を母語としない子どもの学習支援が教育活動の原点。卒業後、企業で人材育成・新規事業開発・インド展開支援等、人が活きる仕組みづくりに従事するなか、父が難病ALSにて他界、3ヵ月後に母も旅立つ。自分が生きる意味を考えはじめたとき、このテーマを必要とする人へ届ける仕組みを必要としていた小澤と出逢う。これまで起きたすべてのことが今につながる想いで活動している。キャリアコンサルタント、准認定ファンドレイザー。

「今度は自分が支える番」―子どもたちの心を動かす「折れない心を育てる いのちの授業」の力

―「折れない心を育てる いのちの授業」を受講したお子さんからの反応について教えてください。

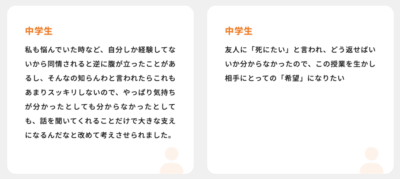

小澤さん)子どもさんからはたくさんの反応をいただきます。 授業の終わりに感想を書いてもらっているのですが、本当に収まりきらないぐらいに書いてくださっていて、何かしら心が動いている証拠だなと思います。

中でも印象的なのは、「自分が辛かった時に、応援してくれた家族、支えになった友人、いろいろな存在に改めて気づくことができて嬉しかった。だから今度は自分の番だ!」という言葉です。今度は自分が困っている誰かの力になりたい、話を聴こうというような、そういう感想文を見ると、この活動に大きな可能性を感じます。

画像:参加した中学生の声(ELC協会公式サイトより)

また、授業を聞いてくださる先生方の中にも心を動かされたと言ってくださる方が多く、大人にも響く内容なのかなと思います。

先生方も親御さんも、子どもの苦しみを理解しようと話を聞きます。ただどちらかというと主語は大人で、解決をしてあげたいとか、アドバイスをしてあげたいとばかり思ってしまう。しかし、子どもが嬉しいのは、子どもの思いをわかってくれる大人がいるということです。子どもから見てどんな大人がわかってくれるかというと、それはやはり話を聴いてくれる大人だなと思います。

相手の本当の気持ちはわからないけども、相手から見てわかってくれる人にはなれるというのは、実は大人にとっても大切な気づきだと思います。

画像:参加した教員の声(ELC協会公式サイトより)

千田さん)こういうことを学んだ、理解したという感想以外にも、差し支えのない範囲ではありますが、実際に自分が本当にしんどかったことを教えてくれることがあります。小澤が言いましたように、自分がしんどかった時に支えに気づいたから、今度は自分が誰かの支えになりたいというコメントもあります。これが私には良い意味での驚きであり、「希望」だなと感じてます。

子どもの苦しみに気づくのは、誰よりもその周りにいる子ども

―お二人から、この授業を通して見えた「希望」が感じられました。「折れない心を育てる いのちの授業」に託した思いについてもお伺いしてもいいですか?

千田さん)今、本当に苦しみの渦中にいるお子さんも実際にいると思っていて、お話をしていても、表情をなくしていたりとか、今は聞きたくないと言うお子さんだったり、出て行ってしまうお子さんも正直います。けれども、それでも後で振り返った時や、あるいは周りの誰かがその苦しんでいる友達に気づいてくれたならば、もしかしたら今までのしんどさを分かち合うこともできるのかなと思ったりするんです。

1人のスーパーマンを育てるのではなくて、お互いにそういった苦しみや支えに気付き合える、支え合えるという関係性が、学校の中だけではない、さまざまな身近な場面の中でできるといいなという思いで伝えております。

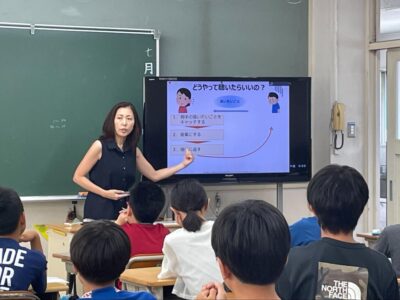

画像:授業を実施する千田さん(LFA撮影)

小澤さん)この「折れない心を育てる いのちの授業」は私自身心血を注いでいる領域でありますが、限られた人しかできないのではなく、このテーマを伝える仲間を増やさないといけないという気持ちがあります。

私は医者なので予防医学という言葉を使いながら、この「折れない心を育てる いのちの授業」を捉えています。 病気にならないのが一番いいのですが、予防医学というのは、早く介入すれば小さな力で解決できるという考え方からきています。 これを子どもの世界に置き換えると、何かしらの苦しみがあって、その苦しみを放置すると心に壁を作り、やがて学校に行けなくなってしまう。そうなってしまってから専門家が介入するというのは、少しタイミングが遅いのではないかなというのが個人的な考えです。

助けてが言えない、苦しいと言えない、そんな小さな苦しみの段階で、苦しみに気づく人がそばにいる。 気づくだけでなく、この何とも言えない負の気持ち、モヤモヤした気持ちを否定せずに聴いてくれる、わかってくれる人がいたならば、その人の人生は変わるのかもしれません。

不登校の児童生徒が34万人を超えました。 10代から30代の死因の1位は自殺です。 本当に今の時代、苦しんでいる子どもたちはものすごく多い。 その時に子どもの苦しみに気づくことができるのは、誰よりもその周りにいる子どもたちだろうと思いました。

専門家だけが心のケアを担うのではありません。日常の中で、誰もが身近な人の苦しみに気づき、否定せずに受け止める。そんな“わかってくれる人”が増えれば、地域はより温かなコミュニティとなり、将来に向けた大きな予防の力になると信じて、「折れない心を育てる いのちの授業」を続けています。

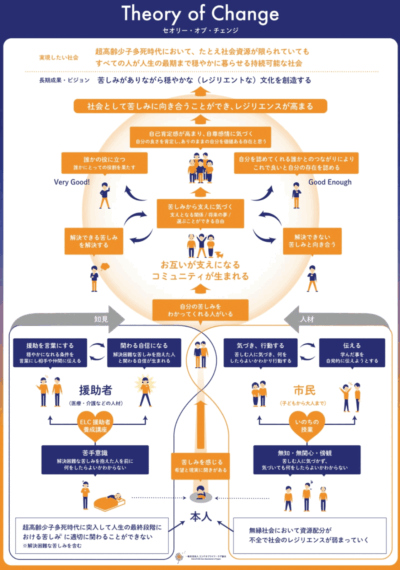

画像:ELC協会の目指すもの(ELC協会公式サイトより)

出会えていないお子さんにも届けたい、公教育の現場から広がる支援

―今後の展望についてお聞かせください。担い手の育成以外にも、「このような形で事業を展開していきたい」などお考えのことがあれば、ぜひ教えてください。

千田さん)学校に通うことが難しいお子さんが多くいらっしゃる中で、フリースクールや第三の居場所など、いろいろな子どもがいる場所に何らかの形で届けられるといいなと思っています。

それから、そこに届けられる人が一部の大人だけではなくて、例えば医療や福祉、教育などを学んでいる学生さんが届けられるような仕組みができたら、お互いから学ぶものが大きいのではないかと思っていて、ここは今年度、来年度ぐらいで形にできたらいいなと考えて、進めているところです。

―不登校の話が出ましたが、その辺りのニーズは公教育の場で授業を実施されて感じられたことでしょうか。

千田さん)そうですね、学校にお伺いすると、不登校のお子さんが1クラスあたり2,3人、もっと多いときもあります。学校に来られてないお子さんが一定数数いらっしゃる中で、それでもオンラインで入ってくれたりとか、あるいはご本人は出てなかったけれども、その友達が学んだことによって、友達の関わりが変わったりということも、これまでありました。

なので、公教育の中でやっていくことの大切さも感じている一方で、やはりそれでもなかなか来られてないお子さんもいるので、そこにアクセスできないかな、と考えています。

それから、お子さんが学校に通えないことによる親御さんたちのしんどい声も聞こえてきます。授業が終わった後に振り返りの場を持たせていただくと、泣き出す親御さんや、下の子が今学校に通えてなくて、私の関わりが悪かったのかしらと、ご自身を責められる方もいらっしゃいます。

ですので、出会えていないお子さんにアクセスすると同時に、そばで支えになりたいのに、どうしていいか分からないと思ってらっしゃる方々にも届けられるといいなと考えています。 誰かの支えになろうとする人こそ、支えを必要としているのだと思います。

まとめ

今回は、ELC協会代表理事の小澤竹俊さんと業務執行理事の千田恵子さんに、「折れない心を育てる いのちの授業」を受けた子どもや先生の反応、お二人がこの取り組みに感じている希望や今後の展望について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 「折れない心を育てる いのちの授業」を受けた子どもたちからは、支えとなる存在に気づき、「今度は自分が支える番だ」といった前向きな反応が多く寄せられている。

- 子どもが苦しみを話す際に大切なのは、解決やアドバイスよりも「話を聴いてくれる大人」の存在である。

- 苦しんでいる子どもに気づけるのは周囲の子どもたち自身でもあり、専門家だけでなく地域全体で支え合うことが大切。

- 「折れない心を育てる いのちの授業」は予防医学の考え方を子ども支援に応用し、早期の小さな苦しみに気づき、”わかってくれる人”を増やすことを目指している。

- 今後は、支援が届きにくい子どもへのアクセスと同時に、親御さんなど誰かの支えになろうとする人が、安心して気持ちを話せる場づくりや、話してもいいと思える人を増やす活動も強化していきたい。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう