2025年6月10日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第26回が開催されました。

今回は、認定NPO法人バディチーム(以下、バディチーム)の理事長である岡田妙子氏をお迎えし、「家庭訪問型子育て支援とは──官民連携と地域住民の力で、制度と制度のはざまに取り組む」というテーマで、制度に乗りきれない家庭へのアプローチや、地域を巻き込む支援のあり方についてお話しいただきました。

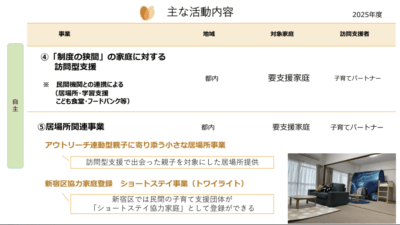

イベントレポート第3回では、委託事業と自主事業を含む5つの柱、そして2025年度から始まる中間支援について、実際の活動とともにお話しいただきました。

連載第1回・第2回はこちら:

プロフィール:岡田 妙子氏

認定NPO法人バディチーム 理事長

精神科看護、音楽療法、企業の健康管理などの医療・健康関連職を経て、2007年NPO法人バディチームを設立。

行政との協働(委託)による「支援が必要な家庭への訪問支援事業(子育て世帯訪問支援事業など)」「食の支援事業」「里親家庭支援事業」、自主または民間機関との協働による「制度の狭間」にある家庭に対する訪問支援事業・小さな居場所(ばうむ)事業 などを展開している。

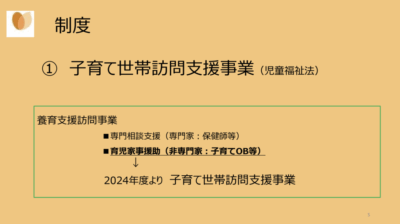

第1の柱「子育て世帯訪問支援事業」について

ここでは、バディチームの活動の「5つの柱」のうち、第1の柱にあたる「子育て世帯訪問支援事業」を詳しくご紹介します。

現在、バディチームでは13の自治体から委託を受け、困難な状況にある家庭への訪問支援を行っています。

この事業では、子育てに対して不安や負担を抱える子育て家庭、産前から子どもが18歳までを対象に、保育・家事・送迎・学習支援などを提供しています。

「家事代行」や「ベビーシッター」ということではなく、家庭の悩みや不安に耳を傾けることを大切にしているのが特徴です。

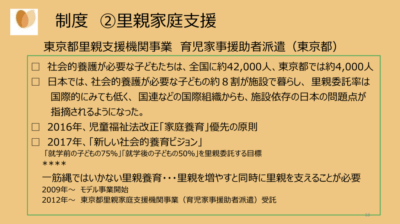

第2の柱「里親家庭支援」の背景と取り組み

次にご紹介するのは、里親家庭への支援です。

日本では、子どもを家庭で育てる「里親委託」の割合が2割程度と低く、国際的にも施設依存を指摘されてきています。そんな中で2016年、児童福祉法が改正され「家庭養育」優先の原則が打ち出され、国も里親を増やしていくことに舵を切りましたが、里親を増やしていくことと同時に里親を支えることが必要です。

私たちも2007年に活動を始めたころ、里親会にご挨拶に伺ったのですが、「里親から里子への虐待が心配なほどなんだ」と言われて驚きました。里親は子どもたちを温かく迎えてくれる存在だと思っていたのですが、現実には、傷ついた子どもたちと向き合う難しさがあるのだと気づかされたのです。

この経験をきっかけに、2009年にモデル事業として里親家庭への支援をスタートし、2012年には東京都里親支援機関事業「育児舵援助者派遣」を担当し、現在は東京都内8つの地域で、保育・送迎・家事など、日常生活のサポートを行っています。

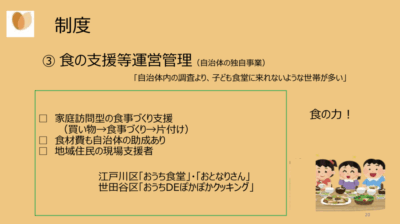

第3の柱「食の支援」と地域住民の力

続いては、食の支援についてです。

現在、都内の2つの地域では、地域の方が子育て家庭を訪問し、食事を作る支援を行っています。

「子どものために食事作りをするくらいならできる」と参加した方も、はじめは精神疾患のある保護者と接することへの不安を抱えていたことがありました。

それでも、コーディネーターが現場支援者の伴走支援をしていく中で、診断名ではなく「その人への温かい理解」へと変わり、今では不安もなく頼もしい現場支援者として活躍しています。

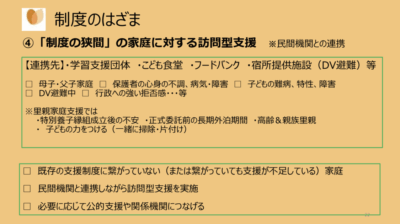

第4の柱「制度の狭間にある家庭への支援」

制度にうまくつながっていない家庭は、実は少なくありません。たとえば、DVで避難している家庭や、行政に対する不信感が強く公的な支援を拒む家庭など、事情はさまざまです。

そうした家庭に、学習支援団体や子ども食堂、フードバンクなどと連携しながら訪問支援を行っています。内容も、保育や家事、病院への付き添い、傾聴など多岐にわたります。

あるケースでは、「不登校でも子ども食堂には行ける」と聞いたことがきっかけで、そこのスタッフと一緒に訪問を始めたこともありました。地域の顔の見えるつながりが、支援の大きな力になると実感しています。

第5の柱「小さな居場所づくり」

訪問支援の取り組みから派生して、不登校や引きこもり状態であったり、不特定多数の人がいる場所には出向くことが難しい親子が、安心してひとときを離れて過ごすことができる「小さな居場所づくり」も始めました。信頼している現場支援者と一緒なら外に出られるという親子のために、地域の中に足を運びやすい場を用意しています。

また、新宿区では「子どもショートステイ協力家庭」として、バディチームのような子育て支援団体も登録されており、夕方からの預かり(トワイライト)に対応しています。

官民連携で進める仕組みづくり

以上のような活動を進めていく上で、行政との連携は欠かせません。ただ、地域によって受け止め方は異なり、個人情報の取り扱いなど越えなければならない壁もあります。

それでも、民間の柔軟さを活かしながら、地域の実情に合わせて少しずつ前進していくことが大切です。行政・民間・地域住民が三者で連携し、共に子育てを支える仕組みづくりを目指しています。

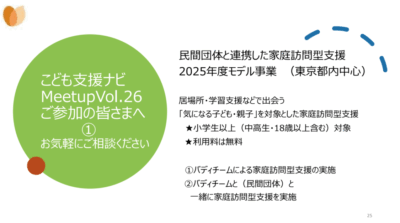

民間団体と連携した家庭訪問型支援

制度の狭間対応として、今年度は居場所や学習支援、子ども食堂の皆様と連携出来ればと思っています。特に今年度は小学生以上のお子さんを中心に対応させていただきます。

最近学校にも居場所にも来られていないお子さんや、室内環境等からご心配なお父さんお母さんなどいらっしゃったら、東京都内が対象にはなりますが、是非お気軽にご相談ください。

私たちが訪問することもできますし、我々と団体のスタッフさんとで訪問することもできます。

2025年度からの中間支援事業

訪問型支援を始めたいという団体が増えてきたことを受けて、2025年度から「中間支援事業」を始めました。

「ひと家庭からでもOK」「制度がなくても、まずはやってみる」という思いを大切にしながら、オンラインでの説明会や相談会を実施。必要に応じて現地にも赴き、支援の立ち上げをサポートしていく予定です。

学習支援や居場所、子ども食堂など、すでに活動している団体が「気になる家庭にどうアプローチすればよいか」と悩んだときには、一緒に考え、必要であれば訪問にも同行できる体制を整えていきます。

まとめ

今回は、バディチームの5つの事業展開と官民連携、そして2025年度からの中間支援事業について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 子育て世帯訪問支援・里親家庭支援・食の支援という3本柱で、自治体と連携しながら困難な家庭をサポート。

- 制度の狭間にある家庭や、訪問型支援で築けた信頼関係をもとに親子が安心して過ごすことができる「小さな居場所づくり」も展開。

- 地域住民の力を活かし、「食」や「掃除」など日常の関わりから支援を届けている。

- 2025年度からは、全国の団体を対象に訪問支援の立ち上げを支援する「中間支援事業」を開始。

第4回では、質疑応答から見える訪問型支援の実践課題と解決への道筋についてお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう