2025年6月10日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第26回が開催されました。

今回は、認定NPO法人バディチーム(以下、バディチーム)の理事長である岡田妙子氏をお迎えし、「家庭訪問型子育て支援とは──官民連携と地域住民の力で、制度と制度のはざまに取り組む」というテーマで、制度に乗りきれない家庭へのアプローチや、地域を巻き込む支援のあり方についてお話しいただきました。

イベントレポート第2回では、地域住民の力を活かす支援体制と現場支援者の育成について詳しくお話を伺いました。

連載第1回はこちら:

プロフィール:岡田 妙子氏

認定NPO法人バディチーム 理事長

精神科看護、音楽療法、企業の健康管理などの医療・健康関連職を経て、2007年NPO法人バディチームを設立。

行政との協働(委託)による「支援が必要な家庭への訪問支援事業(子育て世帯訪問支援事業など)」「食の支援事業」「里親家庭支援事業」、自主または民間機関との協働による「制度の狭間」にある家庭に対する訪問支援事業・小さな居場所(ばうむ)事業 などを展開している。

支援をつなぐコーディネーターの存在とは?

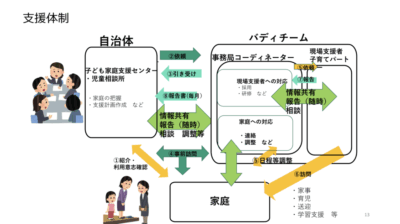

バディチームでは、事務局コーディネーターが、家庭・現場支援者・自治体の間に立ち、さまざまな調整を担っています。

家庭に入るのは「子育てパートナー」と呼ばれる現場支援者ですが、現場支援者と家庭が直接連絡を取り合うことはありません。やりとりはすべて事務局を通じて行うことで、現場支援者も安心して活動できる仕組みになっています。

日々の電話やメールで細かく連携しながら支援を進めており、コーディネーターは現場支援者の相談相手にもなっています。専門職に限らず、現場経験のあるスタッフが務めることも多く、支援者にとっての「伴走者」としての役割も大きいです。

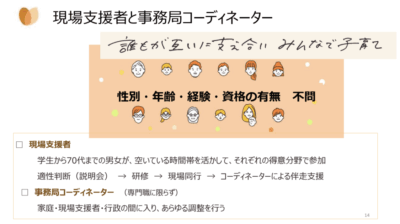

現場支援者の多様性―性別・年齢・経験・資格不問

バディチームでは、支援者の性別・年齢・資格・経験は問いません。さまざまな人が、それぞれの得意を活かして活動しています。

訪問先のご家庭には、妊産婦さんから18歳までの子どもがいるため、保育・家事・送迎・学習など、いろいろな支援が必要になってきます。

子育て経験のある方や保育士さんはもちろん、学生さんが学習支援に関わることもあります。学力を上げるというよりは、「一緒に過ごして、そっと見守る」存在として入ります。

そうすると、子どもたちは学生さんのことを「お兄さん」「お姉さん」みたいに慕ってくれます。大人にとっても、力を抜いて話しやすい支援者になってくれます。

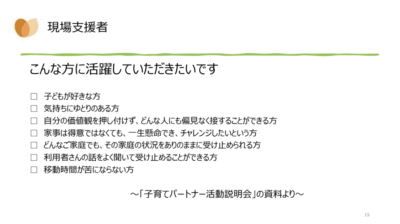

活躍している支援者の特徴

支援者に特別な資格や経験は必要ありませんが、子どもや家庭に寄り添ううえで大切にしている姿勢があります。

それは、相手の話をよく聞くこと、偏見なく関わること、そして「こうあるべき」にとらわれず、目の前の家庭をまるごと受け止めることです。

いろいろな家庭があるからこそ、いろいろな支援者がいていい。そうした多様性こそが、バディチームの支援の力になっているのです。

地域の力が、家庭に届くとき

支援の現場では、地域に暮らすさまざまな方たちが力を発揮しています。

たとえば、IT企業で働く50代の男性。平日は仕事があるなかで、休日に支援に関わってくれています。子どもがたくさんいて環境が整っていないご家庭に入り、朝から子どもたちを起こし、一緒に掃除をして、ダンボールで棚をつくるなど、できることを丁寧に続けてくれました。少しずつ家庭の空気が変わっていくのを、私たちもそばで感じました。

また、ある地域では、80歳の女性が、若いご夫婦と赤ちゃんのいるご家庭に食事を作りに通ってくださいました。行政の支援には強い拒否感があったものの、その女性のことは受け入れ、少しずつ信頼関係が築かれました。その後、女性が相談相手となる中で、保育園への入園にもつながったのです。

こうした「地域の誰かがそばにいてくれる」ということが、家庭のなかに安心を生みます。

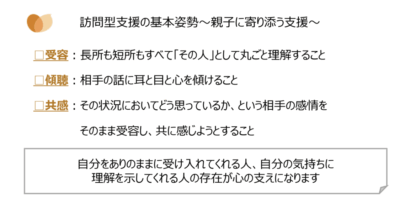

私たちバディチームが大切にしているのは、「受容・傾聴・共感」の姿勢です。ありのままを受けとめ、目と耳と心で話を聴き、相手の気持ちに寄り添うこと。どんな家庭にも、それを必要としている人がいます。

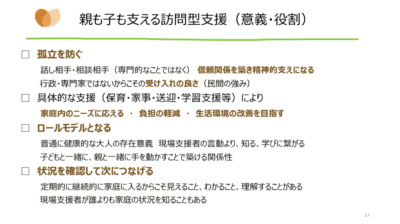

訪問型支援が果たす4つの役割

訪問型の支援には、大きく4つの意義があります。

1つは、孤立を防ぐこと。家庭に人が訪ねてくるだけでホッとできたり、少し話を聞いてもらえるだけで心が軽くなったりします。民間の支援だからこそ、受け入れてもらいやすい面もあります。

2つ目は、具体的な支援。子どもを保育園に送る、食事をつくる、一緒に掃除をする。そういった実際のサポートによって、家庭の暮らしが少しずつ整っていきます。

3つ目は、ロールモデルになること。支援に入る大人の姿を見て、「ああ、こんなふうに子どもに声をかければいいんだな」「こうやって暮らしを回せばいいんだな」と、保護者の方が気づきを得ることもあります。

そして最後は、家庭の状況を見守り、次につなげること。継続的に関わる中で、そのご家庭に本当に必要な支援が見えてきます。時には、普段見えにくい保護者の愛情に気づくこともあります。

まとめ

今回は、バディチームの地域住民を活かした支援体制と現場支援者の特徴について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

- 性別・年齢・経験・資格不問で多様な地域住民が支援者として活躍し、それぞれの得意分野を活かした支援を行っている。

- 事務局コーディネーターが家庭・現場支援者・自治体の間を調整し、現場支援者への伴走支援を徹底している。

- 受容・傾聴・共感を基本姿勢とし、民間だからこそ家庭に寄り添いやすく、安心して関係を築ける点が強みとなっている。

- 訪問型支援には孤立防止、具体的支援による負担の軽減、ロールモデル、状況確認の4つの重要な役割がある。

第3回では、バディチームの5つの事業展開と官民連携、そして今後の中間支援への取り組みについてお伝えします。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

この記事は役に立ちましたか?

記事をシェアしてみんなで学ぼう